すべてのカテゴリ

新商品おしゃべり会を横浜会場で開催

組合員自身で企画前の新商品を評価し、商品づくりにつなげる活動「新商品おしゃべり会」報告

2017.03.02

カテゴリ 食と農

容器もしっかり見て評価します |

「豆乳コーンスープ」は7大アレルゲン |

毎月1~2品の新商品を試食し、味や食感のバランスを評価します。また、商品ガイドで原材料や製造工程などの説明を受け、仕様内容や規格、価格についても評価し、総合的な判断やコメントなどを報告書に記載します。試食の準備はメンバーが、商品に記載された方法で行います。

今回の新商品、防災用にストックできる「玄米ごはん(プレーン)」は、175gで価格300円(税抜き)。国産コシヒカリを使用した缶詰で、ふたを開ければすぐ食べられます。

最初はそのままで、次にレンジで温めて試食。玄米はぼそぼそするイメージですが、今回は「レンジで温めるとよりおいしい。少し柔らかめの食感、玄米が苦手なお子さんやお年寄りにも良いかも」との評価でした。

賞味期限は製造日から3年間と長めで「長期保存も可能でとても便利」という一方、「防災用にまとめ買いしたいが、やや価格が高い」との評価もありました。姉妹品に「玄米ごはん(ほんのりしょうゆ味)」もあります。

もう一品は、「豆乳コーンスープ」160gで価格265円(税抜き)。コーンの甘みを生かし、豆乳でクリーミーに仕上げたレトルトスープは、牛乳・小麦粉不使用なので牛乳アレルギーの方も食べられます。

この商品は湯煎をして利用します。昨年は悪天候により、北海道産コーンの生産が少なく、原料不足だったことが説明されました。

「豆乳コーンスープ」には、「とうもろこしだけでなく玉ねぎも国産でおいしい」「豆乳臭さもなく食べやすい」という良い評価や、「とうもろこしの原料調達の難しさを紙面で紹介してほしい」という声も。

担当職員はしっかりと受け止め、商品案内でアピールしていくと話していました。

組合員が㈱ニッコーを視察訪問しました

同社のモットー「自分の子どもに安心して食べさせられる食品を作る」には組合員も共感!

2017.03.01

メーカーの熱い思いを確認 |

参加者は事前にメーカーの資料で予習をして、2016年11月8日の視察に臨みました。

工場では野菜の泥落とし、皮むき、洗浄、カットの様子を見学してから、シューマイの成型ライン、具材を煮るライン、冷凍ライン、包装ラインまでを見学。

同社の青柳さんから「できるだけ国産の野菜を中心に使っています。ここで行っていることは規模は違いますが、皆さんがご家庭でされていることと大差はありません」という説明があり、参加者も大きな関心を寄せていました。

また検査室では検査担当者との意見交換を行い、菌などに対しての厳しい姿勢を学ぶこともできました。

工場視察の後は、わたしのこだわり商品「東都鶏ごぼうしゅうまい」「東都えびしゅうまい」などを試食しながら、㈱ニッコーの沿革とこれからのビジョンについて営業の山崎さんからのお話を拝聴。特に「自分の子どもに安心して食べさせられる食品を作る」というモットーには参加者から大きな共感が寄せられました。

最後に、現在「麻婆茄子丼の具」などに使う野菜を栽培する自社野菜畑の見学も行い、充実した内容になりました。

参加者からは「初めて冷凍食品工場を見学したが、徹底した衛生管理が行われていると分かり、良い勉強になった」「原材料へのこだわり、従業員の仕事への真っすぐな姿勢を知り、これからも安心して注文できる」などの感想がありました。

現地に行き自身の目で確かめたことで、東都生協とメーカーのつながりをあらためて実感した一日となりました。

今宵 ハープの音色に酔いしれて...

参加者がハープ演奏を体験

2017.03.01

カテゴリ くらし

グランドハープ |

初めての体験で大興奮 |

クラシックからクリスマスソングまで世代を超えて楽しめる曲と、二人の愉快なおしゃべりに魅了されました。使用したグランドハープは弦47本、重さ約40㎏の大きな楽器。7本のペダルを踏んで音域を広げます。

最後には、小さなハープを特別に弾かせていただく時間も設けられ、ちびっ子たちの行列ができ「意外と簡単」「指が痛い」と初めての楽器に大興奮。

今回の企画を主催したブロック委員会、とーと会などたくさんの人が関わり、大きな企画の実現がかないました。

今後も親子で楽しめる企画をどんどん考えていきたいと、今日の大成功にまた夢が膨らみます。

参加者みんなで楽しく収穫体験

野菜の収穫体験や生産者との交流も楽しく!

2017.02.13

カテゴリ 食と農

名物の深谷ねぎ |

顔と同じぐらいのキャベツを収穫 |

大きなキャベツをお母さんと一緒に収穫する子どもたち、生産者の方に手伝ってもらって長ねぎを収穫する子ども、自分で選んだ野菜の収穫をする組合員...。長ねぎ、白菜、大根など10品目の収穫を全員が楽しみました。

会場には赤飯・焼きそば・豚汁などの出店や野菜の即売会の他、キッズコーナーも。深谷市のイメージキャラクター「ふっかちゃん」も会場の賑わいに一役買いました。

参加者からは「野菜の種類も豊富で家族みんなで楽しめた」「新鮮な野菜を安くゲットできて良かった」などの声が聞かれ、主催者は「収穫体験では各コーナーの生産者の方といろいろな話ができた」と、産地交流訪問とは一味違う生産者との交流ができる収穫祭参加を喜んでいました。

清水農民組合産直会を訪問しました

後継者問題を抱える産地を、買い支えて応援したい!

2017.02.09

急傾斜での作業、生産者の苦労を体感 |

山の斜面を染める鮮やかな色、たわわに実ったみかんを収穫しました。どれも甘く果汁たっぷりでおいしいみかんでした。

交流では、当初30人ほどいた生産者が4人に減ったこと、高齢化に加え後継者がいない問題、放任園が増え鳥獣被害に苦慮していることなどの現状を聞きました。

参加者からは「こんなにおいしいみかんがなくなるのは寂しい」「ぜひ買い支えたい」「急斜面での作業がいかに大変かよく分かった」「後継者がいないのは残念」などの感想が聞かれ、日本の農業が直面する深刻な問題の一端を知ることができました。

生産者が教える「箱みかん」の保存方法

*下のみかんに負担がかからないように、半分を取り出して常温で保存します*

おいしさ広がるカット野菜

野菜はもちろん国産

2017.02.09

カット野菜を試してみました |

使ってみる価値あり |

当日の商品は、「きんぴらごぼう用野菜ミックス」「豚汁用野菜ミックス」「ミックス野菜サラダ」です。

カット野菜をバターで炒め、ゆでたパスタと東都つゆを加えて絡ませた「焦がしバターしょうゆのきんぴら風パスタ」、カット野菜と豚肉を煮込む豚汁に挑戦。

野菜はもちろん国産、カットする手間が省けてごみも出ず、味付けも自分流でOK、野菜高騰の折にも助かる魅力ある商品です。

㈱健食は新しい食品安全マネジメントシステムに関する国際規格「FSSC22000」を取得していることや、原料入荷から出荷までの流れも学びました。やってみて、学び、食べてみた価値がありました。

くらぶち草の会を交流訪問

30年前から農薬無散布・化学肥料不使用です

2017.02.09

農薬・化学肥料不使用の畑で |

好天に恵まれた交流訪問でした |

世田谷センターを出発し、道の駅「くらぶち小栗の里」に到着したのは午前11時ごろ。早速、みんなで小松菜、みず菜、サニーレタスの収穫体験を行いました。

苗の植え付けごろの台風の影響で生育が遅れ、全体にまだ小ぶりの仕上がりでした。その後、生産者と昼食交流をしました。

創始者の一人の佐藤さんからは、くらぶち草の会が30年も前から農薬無散布で化学肥料を使わない農業に取り組んできたこと、苦労したことなどを聞きました。生産者37世帯のうち、新規就農者が19世帯とのお話に、一同は驚きました。

「生産者の苦労話を直接聞くことができた。これからもっと買い支えたい」「たくさんの野菜を収穫できてうれしかった」と好評だった交流訪問。天候にも恵まれ、楽しいひとときを過ごすことができました。

各地域の連絡会で商品活動に取り組んでいます

地域の活動団体が情報交換を行う「連絡会」で、商品学習・試食を通じて、組合員に広く伝える活動を進めています

2017.02.09

カテゴリ 商品活動

しっかり味わってコメントを |

原料:牛乳、いちごピューレ |

連絡会では組合員活動情報誌「Yui」を基に、商品委員会からの報告や新商品のリスト、「新商品おしゃべり会」で試食したこれからデビューする新商品の紹介を行います。また、商品委員会で選ばれた利用促進商品を試食し、アンケートに答えて、お薦めコメントを商品委員会につなげる商品活動も行っています。

商品を知るには食べてみるのが一番。商品の原材料や特徴、開発のコンセプトなど資料に沿って説明を聞き、試食します。

連絡会で試食した商品が「わたしのお気に入り商品」になることも。毎回、いろいろな意見が出ますが、全地域のアンケート結果を次月に共有しながら、商品のお薦めコメントを各団体で広めています。

11月の利用促進商品は「とちおとめヨーグルト」。栃木県産とちおとめ(いちご)の果肉がたっぷり入って風味豊かな商品です。乳酸菌以外は全て国産原材料を使用し、原料乳にこだわった、香料や着色料などの食品添加物を使用していないフルーツヨーグルトです。

今回のアンケート結果は、回収153枚のうち「おいしい」と答えた人が127人、「注文したい商品」との答えが116人と高い評価でした。

「栃木のとちおとめをふんだんに使ったヨーグルト」「このいちごの量でこの値段はとってもお得」「自然な甘さで、デザートやおやつにちょうど良いと思う」などのお薦めの声がありました。商品案内「さんぼんすぎ」で組合員の声として掲載されることもあります。試食した商品のおいしさを、組合員に広く伝えていきます。

熊本県の産直産地を視察訪問(八代マルタ、㈱果実堂)

安全・安心でおいしい野菜作りに向けた産地の取り組みを確認

2017.02.09

カテゴリ 食と農

トマトのハウスで栽培管理について確認 |

露地栽培の農地を視察 |

2016年11月11日~12日は、熊本県の八代マルタ(八代市)と㈱果実堂(上益城郡益城町)で実施。

1日目は八代マルタの前田農園(登録商品「銀二郎トマト」を生産)のハウスを訪れ、トマトの種まき、接木、定植など栽培期間中の状況や、有機質肥料を施肥していること、収穫終了後は太陽光による土壌消毒と微生物農法で栽培管理していることなどを確認しました。

ミニトマトのハウスでは収穫体験を行い、さらに選別の調整方法も視察。夕食懇談会で八代マルタの前田さん家族、㈱果実堂の皆さんとの交流を深めました。

2日目は㈱果実堂の有機ベビーリーフの農地を視察し、種まきから収穫までの流れを確認。

ベビーリーフとグランドリーフのパッキング工場、研究所、発芽大豆工場の施設見学では、トレーサビリティー管理と発芽大豆の製造方法について説明を受けました。 昼食後は和水町にあるグランドリーフの露地栽培の農地を視察して終了しました。

参加者からは「生産者や関係者から話を聞き、商品案内の倍以上の情報をダイレクトに得られた」「生産者がいかに真剣に生産に取り組んでいるかを知り、深く感銘した。これからは生産者の顔を思い浮かべながら買い求めるようになると思う」など、安全・安心な農産物であることを確認したからこその感想が聞かれました。

学習会「コミュニティカフェが地域で果たす役割」を開催しました

地域で共に高齢者のくらしを支えていくことの大切さを学びました

2017.02.08

カテゴリ 福祉

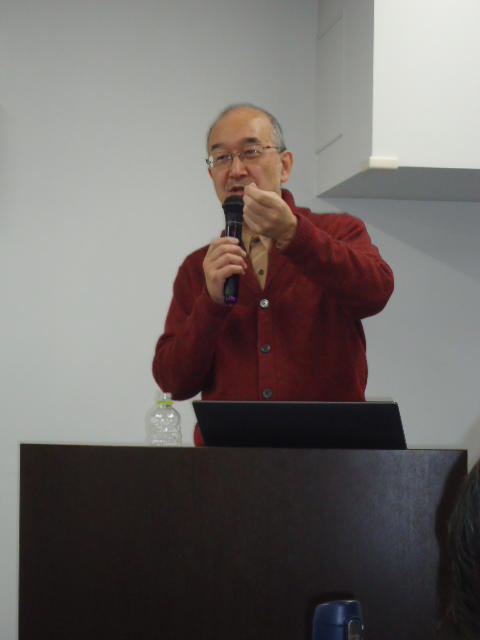

講師の浅川澄一さん |

組合員と役職員が一緒に学びました |

団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年の東京では、介護を必要とする高齢者の人口が急増することが予想され、財源確保と人材不足への対応が迫られています。

その中で、どのように地域で高齢者のくらしを支えていくのか-「コミュニティカフェ」が趣味・文化活動の枠を越えて、福祉制度の隙間を埋める活動として広がりを見せている現状と重要性について学びました。

浅川さんは、国が進める施策や介護保険制度の変容など、福祉を取り巻く動向や地域社会への影響などについて説明。組合員が共に「地域福祉」や「助け合いの輪を広げる活動」について考える機会となりました。

現在、東都生協では、誰もが安心して暮らし続けていくことのできる地域社会の実現に向けて、世代を越えて、誰もが気軽に立ち寄って交流できる「多目的に利用できる空間」の確保に向けた検討を進めています。

東都生協組合員の平均年齢は60.5歳とシニア層の割合が高く、また、働く女性や共働き世帯も増加しており、高齢者や子育て層に対応したくらしの困りごとをサポートする活動の充実が求められています。

今回の学習会を通じて、行政の政策だけでは充足できない地域や組合員のニーズ・くらしの困り事を「互助=おたがいさま」の力で満たしていく場を創っていく必要性に対する理解を深めることができました。

<参加者した組合員の声>

- コミュニティカフェが国の政策の一つとして考えられていることを知り驚いた

- 自分自身のこと、老親のことを身近に考え始めたので本日参加しました。個人ではなく協同できることを忘れていました。少し心が緩くなりました。

- 東都生協が福祉の取り組みを進めようとしている理由・背景について理解が深まりました。

- 自分の住んでいる地域のコミュニティカフェについても情報収集してみたい、そこで何かできることがあるのか、考えるきっかけになりました

- 本日のような企画でより多くの組合員の学びの機会が持てれば、生協本来の活動につながると感じました

![原料:牛乳、いちごピューレ[いちご(国産)]、砂糖、脱脂粉乳]( http://www.tohto-coop.or.jp/faq/upload_img/6ccee46c15bd92f8d391f3f3a0f4600a8360a538.jpg )