平和

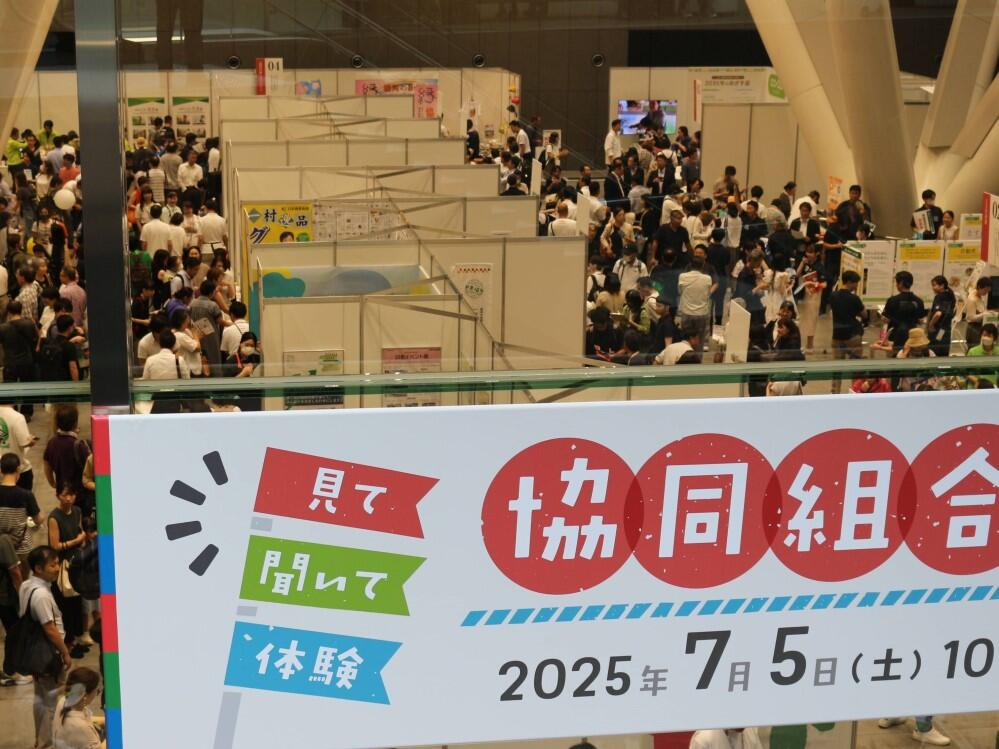

「見て、聞いて、体験、協同組合フェスティバル」に出展しました

協同組合の魅力を伝える国際協同組合デーイベントに参加

東都生協のブース

産直のかんきつ「河内晩柑」を味わう来場者

東都生協は2025年7月5日、東京国際フォーラム(東京・有楽町)で開催された「見て、聞いて、体験 協同組合フェスティバル」にブース出展しました。

国際協同組合デーに合わせて開催されたこのイベントは、協同組合の活動やSDGs(持続可能な開発目標)について楽しく学び、実感していただくことを目的に、2025国際協同組合年(IYC2025)全国実行委員会が主催。

当日は生協の他、農協、漁協、共済など、計38の協同組合が出展しました。それぞれの団体は、取り組みを紹介する展示やクイズ、体験型の企画、新鮮な野菜や東京江戸野菜などの販売を通じて、来場者に活動内容を伝え、実際に体感してもらう工夫を凝らしました。想定を超える4,000人の来場者でにぎわいました。

東都生協のブースでは、環境、福祉、平和、協同組合間連携、東都生協50周年の取り組み、地域の誰もが立ち寄れる場「ふらっと・とーと」、試食イベント車について紹介しました。

50周年の取り組みに関連した試食コーナーでは、50周年開発商品の「河内晩柑やわらかドライフルーツ(熊本県産)」を配布。試食した来場者からは「程よい酸味と香り、独特な食感でおいしい」と好評でした。今回は試食のみだったため「販売していないのは残念」との声も多く頂きました。

環境への取り組みに関しては、3R活動をクイズにしたミニゲームコーナー「エコゴルフチャレンジ」を設置しました。ゴルフに挑戦した人からは、「楽しく学ぶことができた!」「東都生協の組合員だけれども、知らないことがあった」などの感想を頂きました。子どもから大人まで幅広い層の方に挑戦していただき、大盛況となりました。

展示、試食、体験を通じて東都生協の活動を紹介することで、SDGs達成に向けた協同組合への関心を高め、その認知を広げる機会としました。東都生協はこれからも多くの協同組合との連帯を強めながら、平和と持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めていきます。

クイズに挑戦 〇かな? ✕かな?

ゲーム「エコゴルフ」にチャレンジ!

大にぎわいの会場

写真提供:IYC2025全国実行委員会

「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました

活発な意見交換と交流を通じて、生協、JA、韓国農協中央会がつながりを深化

JCA代表理事専務の比嘉政浩氏が基調講演

左から生活協同組合パルシステム神奈川 代表理事専務理事 網野 拓男氏、

東都生協 風間理事長、

韓国農協中央会 日本事務所所長 キム ヨンス氏

左からJCA 代表理事専務 比嘉 政浩氏、

JAはだの 代表理事組合長 宮永 均氏、

JA東京中央 代表理事組合長 宍戸 幸男氏

2025年7月4日、東都生協はJAはだのが主催する「2025国際協同組合年記念 協同組合サミット」に参加しました。

JAはだのでは例年より、国際協同組合デー(7月第1土曜日)に合わせて記念行事を企画してきました。今年は2025国際協同組合年(IYC2025)を記念して、同組合と日頃から交流のある東都生協、JA東京中央、パルシステム神奈川、韓国農協中央会の計5団体、約130人が参加しました。

JAはだの代表理事組合長の宮永 均氏は開会に当たり、「2025国際協同組合年を一過性のものとせず、これを契機に協同組合間協同をさらに進めたい。その礎となるよう相互理解を深めたい」と述べました。

基調講演に立った日本協同組合連携機構(JCA)代表理事専務の比嘉 政浩氏は、「協同組合の果たす役割と進むべき未来について」と題して、協同組合への期待と評価や、国連が定めたIYC2025のテーマ「協同組合はよりよい世界を築きます」について講演。

「この機会を生かし、協同組合のアイデンティティのさらなる発揮とSDGs達成に向けて、学び、実践し、発信する取り組みを進めましょう」と呼び掛けました。

続くパネルディスカッションでは各団体の代表者が登壇し、JCA 比嘉氏を司会に2つのテーマについてそれぞれ報告が行われました。

東都生協 風間理事長は「協同組合間でどのように連携を進めていくべきか」について発言。「産直を掲げる生協として、産地を守るために生協として生産活動に関与していきたい。大学生協やワーカーズコープと連携して多様な人たちを巻き込んでいきたい」と述べました。

「IYC2025に際し、どのような実践を進めているか、その狙いは」とのテーマに、JAはだの 宮永氏は「毎年国際協同組合デーの取り組みを企画しているが、今年はチラシや記念品の配布で認知度の向上に取り組んでいる」と述べました。

現在、東都生協とJA東京中央とは連携協定を、JAはだのとパルシステム神奈川は地域連携協定を締結しており、協同組合間の連携を進めています。JAはだのは、韓国農協中央会と友好農協締結を結び、韓国の農協グループとの交流を深めてきました。

協同組合の意義や協同組合間連携の重要性を確認し合う活発な意見交換と交流を通じて、協同組合間のつながりを互いにより一層深める機会となりました。

パネルディスカッションでは代表者が登壇

約130人が参加しました

協同組合サミット参加者の皆さまと

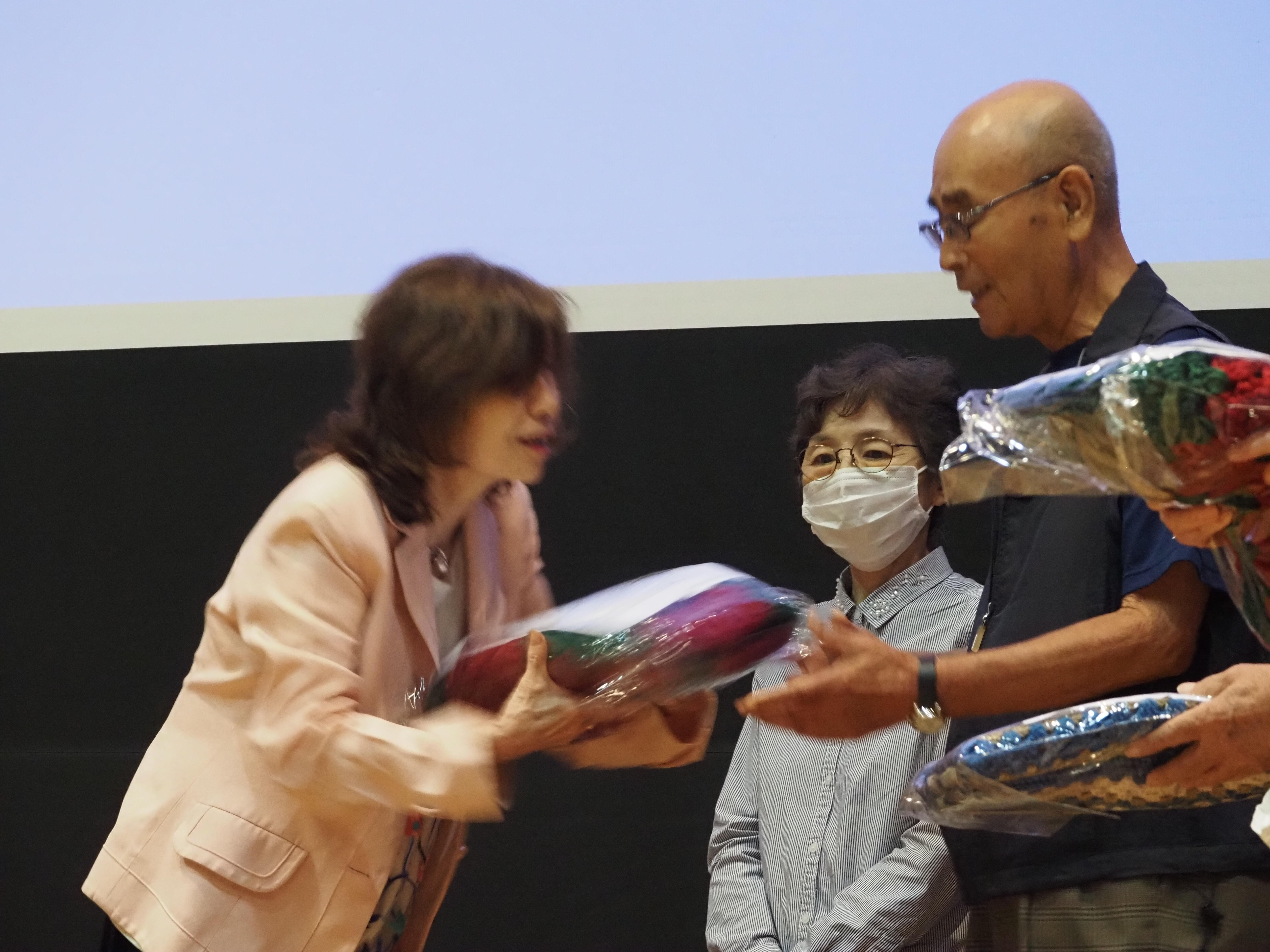

第19回東都生協平和のつどい

>主催:共同購入事業部 組合員活動推進グループ 平和のつどい実行委員会

「第19回 東都生協平和のつどい 響け 今こそ 平和の願い」を開催しました。

東都生協では、次世代に歴史の事実と平和の大切さを伝えていくため、平和について学び、交流する機会として「平和のつどい」を開催しています。

19回目を迎える今年は「響け 今こそ 平和の願い」をテーマに9月16日、足立区北千住の東京芸術センター21階「天空劇場」で開催しました。

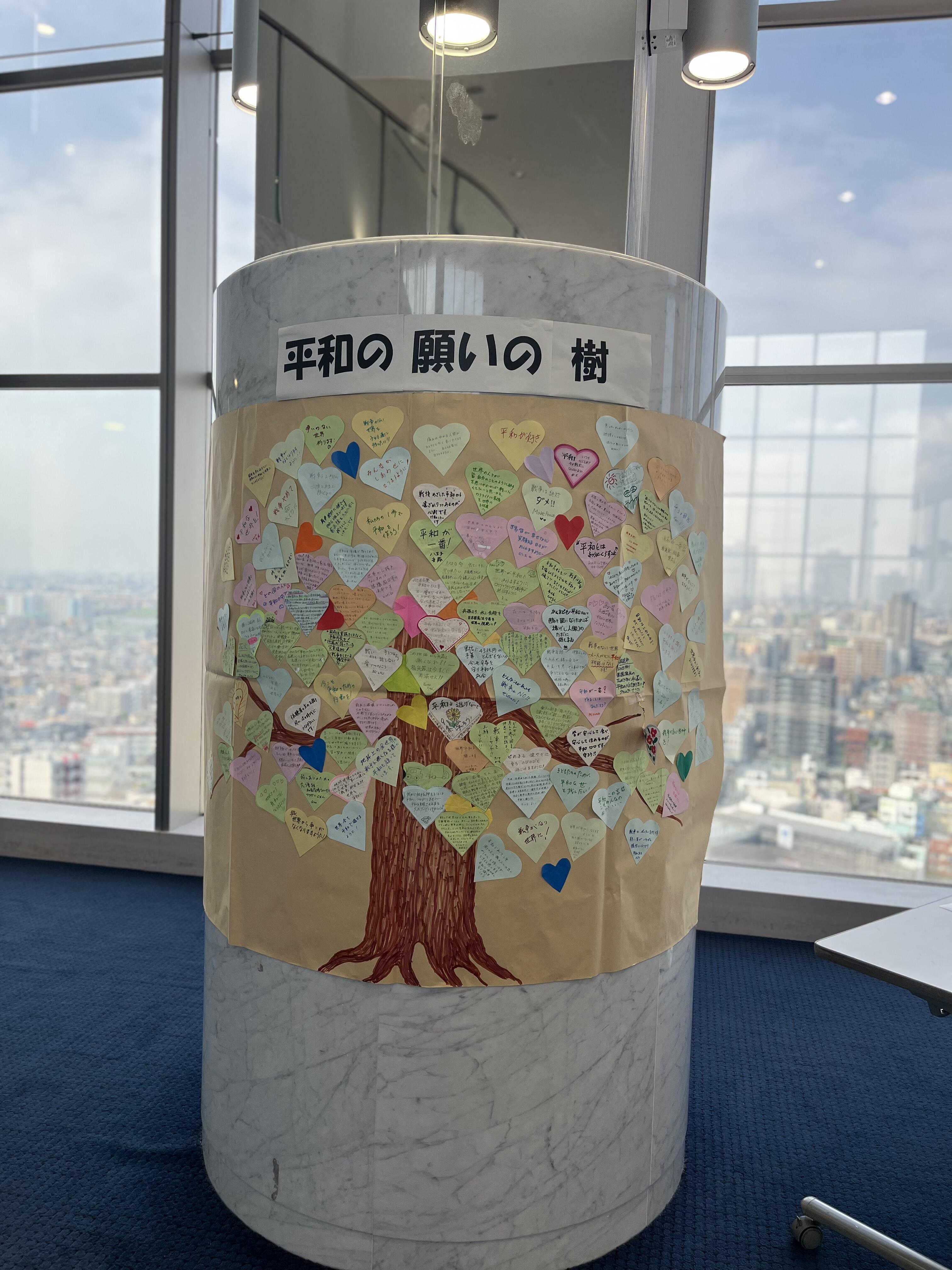

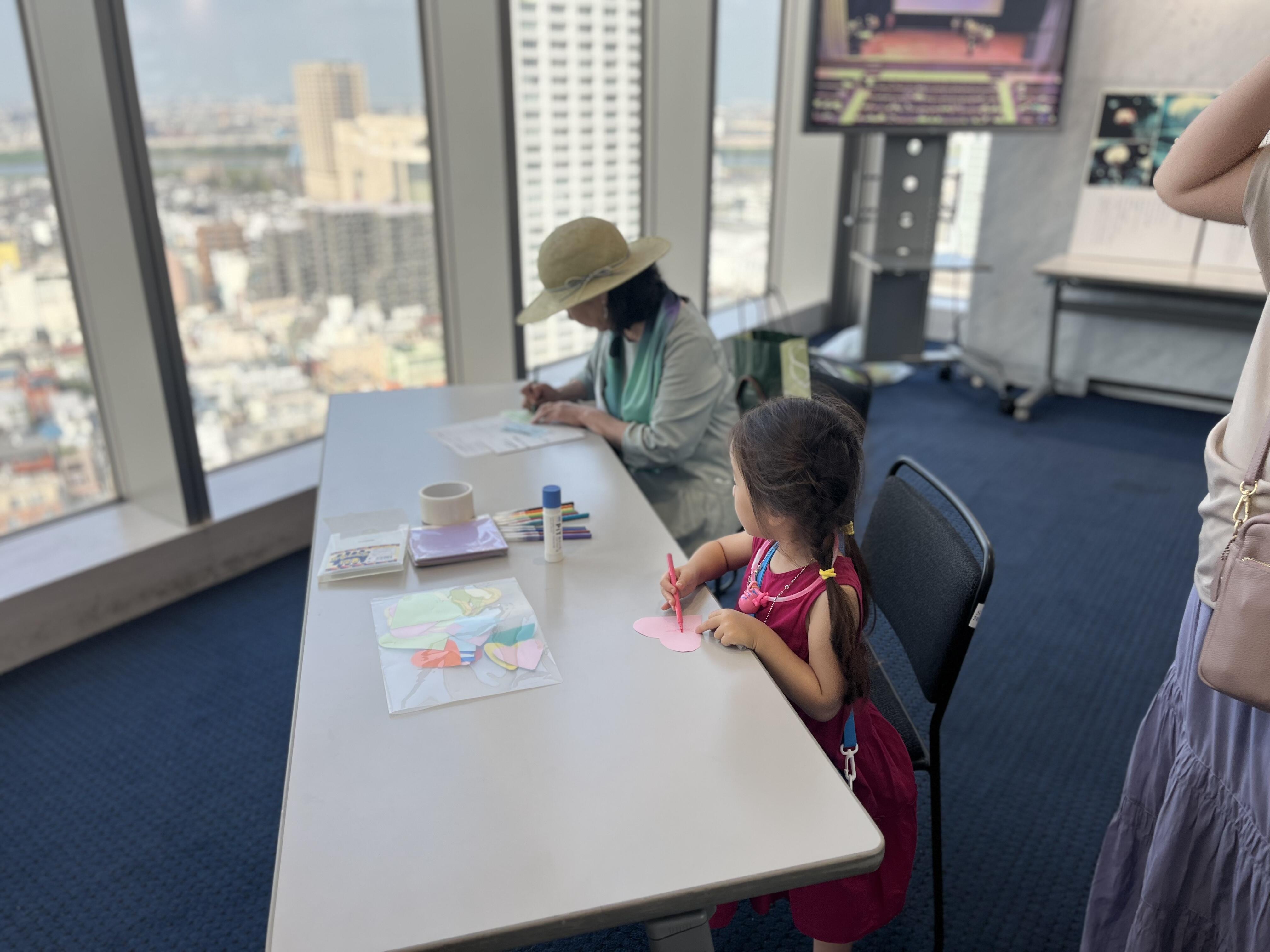

ステージでは今年行われたピースアクション参加者の報告、東京被爆二世の会おりづるの子によるお話、東友会の方々へのひざ掛けの贈呈、ゴスペル演奏を上演しました。ロビーでは「原爆と人間」のパネル、平和への願いを込めたメッセージを集めた「平和の願いの樹」、折り鶴などの展示や「戦争ほうき(放棄)」キットの配布を行い、組合員など約210人が参加しました。

はじめに東都生協の平和活動を紹介

パワフルなゴスペルの歌声で幕を開けた平和のつどい。平和募金を活用して行われているピースアクションinオキナワ参加者、ピースアクションinヒロシマ参加者が報告を行いました。

東京被爆二世の会 おりづるの子 澤原義明さんのお話

澤原さんには被爆されたお母様の足跡や思いを写真や手記などをプロジェクターに投影しながらお話いただきました。直接お話を聞く、貴重な機会となりました。淡々と話される澤原さんのお言葉に会場がひとつになって、聞き入りました。

一般社団法人東友会の皆様へひざ掛けを贈呈

被爆証言に続き、東都生協組合員から(一社)東友会の皆さまに膝掛けを贈呈しました。この膝掛けは、組合員が毛糸で編んだモチーフを、とーと会(ピースニットカフェ)・サークル(パッチワーク三本杉)のメンバーや地域委員会やブロック委員会などの企画でつなぎ合わせて作ったものです。

西村あきこさんとAko's Familyによるゴスペルコンサート

ニューヨークで活動される西村あきこさんとAko's Familyは力強い歌声で全7曲を披露。会場では一緒に歌ったり、手拍子をする姿が見られました。会場全体歌声の持つパワーに魅了されました。

ロビー展示コーナー

会場ロビーでは、「原爆と人間」パネル、組合員が毛糸で編んだ膝掛け、平和へのメッセージを集めた「平和の願いの樹」、折り鶴、戦争体験&平和募金企画参加者感想文、ミニ学習資料などが展示されました。また、自宅で簡単につくれる「戦争ほうき(放棄)」キットも配りました。

〈参加者の感想〉

・2世の方のお話を聞いて涙が止まりませんでした。いつまでも次の世代に語り継ぎ、戦争のない世の中にしていきたいと願って

います。

平和を伝えていくために、忘れてはいけない現実を、私たち一人ひとりが伝えていくことの大切さを実感した一日となりました。

これからも東都生協は平和活動に取り組んでまいります。

*なお「東都生協 平和のつどい」は組合員から寄せられた平和募金を活用して実施しています。

東都生協発「100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

※画像クリックで拡大表示されます(JPEG) |

東都生協発「100万人のピースベル」は、国際平和デーの9月21日に鐘を鳴らし、身近な人と平和について語り合おうという取り組みです。

「国際平和デー」は、2002年に国連が定めた平和の記念日です。毎年9月21日を世界の停戦と非暴力の日として、全ての国と人々に、この日一日は敵対行為を停止するように働き掛けています。

参加者22名より、平和への思いを寄せていただきました。

-

その一部をご紹介します。

- 子どもたちの笑い声が、ピースベルのようにたくさん響きますように♪

- この地球上に戦争がなくなります様に、二度と戦争はしないで下さい。5才の時 戦争経験者です。小学校は焼かれて入学式は近くの神社でした。

- 暴力行為は不幸しか生み出しません。日本も過去の世界大戦で何百万人もの尊い命が失われました。戦争が愚かであり、いかに平和が大切であるかを忘れないため、私は毎年原爆の日8/6,8/9、終戦記念日8/15に黙とうをしています。そして9/21「国際平和デー」午後7時、ベルを鳴らし、平和を願い家族と語り合うことで、次世代にも平和の大切さをつなげたいと考えています。

- 軍靴にて、ひまわりの花、踏まないで。

- 平和も、つくれる。

平和を願って!ハンドベル演奏と「平和の鐘」

第7地域委員会にて国際基督教大学ハンドベル部(ICU Bell Peppers)の演奏会&国連に「平和の鐘」を贈った中川千代治さんのお話の朗読会

「Bell Pepper」=ピーマンです(o^―^o)

♪爽やかな演奏に心が洗われ、癒やされました♪ とてもステキで涙が出ました♪ 多彩な奏法の説明も興味深かった♪ ブラボー!

第7地域委員会は2022年12月17日、「平和を願って! ハンドベル演奏と『平和の鐘』」を開催しました。

世界中で親しまれている「It's a Small World(小さな世界)」から始まったハンドベル演奏。澄んだ音色が響きます。

演奏は、国際基督教大学ハンドベル部「ICU Bell Peppers」の皆さん。目の前で繰り広げられる機敏なベルさばき、絶妙な連携で紡がれる美しいメロディに魅了されました。

後半は、ニューヨークの国際連合本部に「平和の鐘」を寄贈した中川千代治さん(元宇和島市長)のお話を朗読。「鐘の音」をテーマに、平和への思いを新たにしたいと企画しました。ただ一つの小さな世界の平和を願って。

「ウクライナ緊急募金」へのご協力ありがとうございました(最終報告)

募金総額2,474万6千円は、国連WFP協会を通じてウクライナの方々への食料支援に活用されます

食料引換券で入手したヨーグルトを手にする子どもたち

©WFP/Antoine Vallas

東都生協が2022年3月から取り組んできた特定非営利活動法人 国際連合世界食糧計画WFP協会(国連WFP協会)「ウクライナ緊急募金」には、組合員の皆さまから総額2,474万6千円もの募金が集まりました。ご協力ありがとうございました。

第1次分1,600万円(昨年6月に贈呈済み)に続き、2023年1月5日に874万6千円を国連WFP協会に送金しました。

【募金使途】

お預かりした募金は、国連WFP協会を通じ、ウクライナ国内、また近隣諸国へ避難している方々への食料支援に活用されます。

平和を考える「浅川地下壕の見学会」を開催

東都生協 第6地域委員会・平和募金企画

1999年、隠されていたたくさんの |

2022年8月7日、第6地域委員会は平和募金企画として、浅川地下壕の見学会を開催。

浅川地下壕(八王子市)は、第2次世界大戦下に高尾駅(旧浅川駅)西南側の山稜に陸軍の倉庫として掘られ(総延長10km)、終戦間際には軍用機エンジンを製造するために使われました。

講師の浅川地下壕を守る会•中田均さんの説明を聞きながら、高尾駅から現地へ。地下壕内は岩肌がむき出しで足元は真っ暗なため、懐中電灯で照らし、ヘルメット着用で見学。

ダイナマイトを詰める穴•トロッコの枕木など当時の面影が残り、「高尾にこんな施設があったとは」「この地下壕のことを広めたい」という感想も。

同守る会は月1回見学会を開催、近隣の高校生たちも浅川地下壕を保存し伝える活動を始めているそう。戦跡を守り、平和を伝えていく必要があると、改めて考える機会となりました。

ウクライナの方に聞く ―ロシアによる侵攻―

東都生協 第3地域委員会・平和募金企画

「日本ウクライナ文化協会」副理事長の |

「母国にとどまる家族や友人と |

第3地域委員会は2022年8月25日、同年2月に始まるロシアによるウクライナ侵攻について、ウクライナの方から直接話を聞き、現在進行中の戦争について学び、平和について考える学習会を開催。

来日されて15年、愛知県在住のナターリヤさんとアンジェリカさんを迎え、ウクライナの歴史や文化、戦禍の中で暮らす人たちの現況を伺いました。

破壊された街、不自由な地下室での生活、子どもの病気、市民への無差別攻撃におびえる日々。

報道では感じ取れない、残忍で凄惨(せいさん)な被害を伝える生の声に胸が詰まります。

「全世界でこの戦争を止めないと、さらに被害が広がる」「世界の平和は努力しなければつくれない」...辛い心情の中、語られたお二人の言葉を心に刻みました。

*この企画は会場とオンラインで60人を超える参加がありました。

大人も子どももみんなで学ぼう! 憲法学習会

第1地域委員会の憲法学習会

|

※個人の尊重、表現の自由、 |

2022年7月18日、第1地域委員会は「大人も子どももみんなで学ぼう! 憲法学習会」を開催。

「日々の生活の中で幸せだと思うのはどんな時?」という長尾詩子弁護士の問い掛けから始まった学習会。「ゆっくり食事をおいしくいただける時」「子どもが生まれた時」など一人ひとり回答し、「幸せ」が憲法の条文のどこに当てはまるのかを全員で探しました。

絵本『あなたこそたからもの』(※)読後の「なぜ戦争が起きたのか」との問いには、「わがまま・欲張り」「相手のものが欲しいという気持ち」「リーダーを正しく選べなかったから」などの意見が。

対話形式の学習会は、自ら判断するきっかけになります。参加した小学3年生の「難しかったけど、憲法が何のためにあるのか分かった。弱い人のためにある」という感想が印象的でした。

東都生協発「100万人のピースベル」に取り組みました

平和への思いをメッセージに!

※画像クリックで拡大表示(JPEG) |

「国際平和デー」とは、2002年に国連が定めた平和の記念日です。毎年9月21日を世界の停戦と非暴力の日として、全ての国と人々に、この日一日は敵対行為を停止するように働き掛けています。

アメリカ・ニューヨークの国連本部では毎年、国連事務総長が日本から贈られた「平和の鐘」(Japanese Peace Bell)を鳴らす特別記念行事が行われています。

参加した19人の方より「平和のメッセージカード」として、平和への思いや、「100万人のピースベル」への感想をお寄せいただきました。

その一部をご紹介します。

- 終戦の月に生まれた私。食糧難で栄養失調になり、医師からもうダメかも知れないと母が告げられた。母の懸命な努力で生き長らえることができました。戦争で物事を解決することには絶対反対です。

- みんなで鳴らそう"ピースベル"国際平和を祈りつつ...

- この世に生まれた。たった一つの命。それはかけがえのない大切な命。その命は戦争のために生まれてきたものではない。幸せになるために生まれてきた命。だからこそ、誰もその権利を奪うことはできない。NO WAR ― そして平和で暮らせる日々も私たちの権利なのです。

- かつて日本でも戦争をしていた不幸な時代がありました。人の幸せは、平和の礎の上にあります。9月21日午後7時、平和の尊さを忘れないために、わが子と共にベルを鳴らそうと思います。世界が平和であるよう祈ります。

- できることなら、この日が、今起きている戦争・紛争が停止する方向へ向かうきっかけの日になってほしい。