すべてのカテゴリ

食料・農業・農村基本法改正に関する意見を国に提出

持続可能な社会の実現と食料安全保障の確立に向けて

消費者の立場から東都生協・風間理事長が発言

2023年3月29日午後、農林水産省にて食料・農業・農村基本法検証・見直し検討に関わる意見交換会が開催され、東都生協から風間理事長など役職員が出席。食料・農業・農村基本法見直しへの意見(PDF)を提出しました。

同法は理念法ともいわれ、農政の基本理念や政策の方向性を示すものです。

今回の意見交換会は全国有機農業推進協議会などの呼び掛けで開催され、全国の生活協同組合や有機農畜産業・自然栽培団体、環境保全団体、学者・研究者などオンラインを含め約180人が出席し、19団体が同法見直しへの提言を行いました。

はじめに同会理事長で東都生協の産直産地・(農)さんぶ野菜ネットワークを設立した下山久信氏があいさつ。同法改正案の2024年通常国会提案に向けた、5年後、10年後の日本農業の再生に関わる内容として、出席者に活発な論議を求めました。

農林水産省から同法検証・見直しに関する検討状況が説明された後、出席した団体・個人より、有機農業・自然栽培など持続可能な農業の推進、生物多様性の保全、種と苗の保全と育成、食育の推進など多角的な観点から、同法見直しに当たっての提言が行われました。

東都生協は消費者の立場から、風間与司治理事長が発言。「50年にわたり生産者と消費者が提携する産直を中心に事業・運動を展開してきたが、昨今の農業をめぐる情勢は、生産者の努力と消費者の理解・支えでは解決できない」とし、食料安全保障の観点から食料自給に向けた国の支援制度、生産・流通・販売・消費のサプライチェーンで再生産を確保しうる適正な価格形成の仕組み作りなどを求めました。

司会の一般社団法人フードトラストプロジェクト代表理事・徳江倫明氏は「誰のため基本法かという視点が必要。1961年の農業基本法は農家を、1999年の食料・農業・農村基本法はサプライチェーンにその対象を広げたが、今回の見直しは『国民のための基本法』として打ち出してほしい」と締めくくりました。

東都生協は、国民の命と暮らしに必要不可欠な食料を守り、食を支える農業の持続的な発展を目指す立場から、同法見直し論議の動向を今後も注視し、持続可能な社会の実現と食料安全保障の確立に向けて、国への働き掛けを強めてまいります。

東都生協の「食料・農業・農村基本法見直しへの意見」全文(PDF)はこちら

食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会 部会長 中嶋 康博 様

理事長 風間 与司治

私たち東都生活協同組合は、東京都を中心に25万余の組合員が安全・安心な食料を安定的に手にするために、全国の生産者と共に事業と運動に取り組む消費生活協同組合です。

私たちは1973年の設立以来、生産者と消費者が対等の立場に立ち、生産・流通・消費の在り方を問い直す産地直結を事業と運動の基軸に据えてきました。持続可能な社会を目指して、日本の農業を守り、食料自給率の向上を図ることを目標に掲げ、食の未来づくりを推進しています。日本の農業は、国民の命の源です。私たちに安全・安心な食料を供給する国内農畜水産業は、国土・環境・生物多様性の保全、水源の涵養など多面的な機能を有し、地域経済・社会の維持・発展にも重要な役割を果たしています。

長引くコロナ禍、ロシアのウクライナ侵略および急激な円安により、飼料、肥料、燃料をはじめ営農に欠かすことのできない生産資材が入手困難となる深刻な状況に陥り、食料のみならず生産資材、原料などの多くを海外に依存する日本の脆弱な実態が露呈しました。また、食品の安全、品質向上、適正価格、安定供給、環境保全など、食料・農業への消費者の切実な願いを受け止めて生産を続ける全国の産地においても、後継者育成も含めた持続的な地域農業の発展への懸命な努力にもかかわらず、耕作放棄地の増加や高齢化・人口減少の進行による農村社会の崩壊は止まらず、国内農畜産業は厳しい状況に追い込まれています。

これらの問題は消費者にとっても他人事ではなく、食料の安定供給に向けた国の速やかな支援が必要不可欠だと考えます。食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、健康で充実した生活の基礎として重要です。国内の農業生産の増大を図り、全ての国民が、将来にわたって、安全・安心で良質な食料を適正な価格で入手できるようにすることは国の基本的な責務です。

全ての国民への食料の安定供給の確保と食料安全保障の確立に向けて、私たちは持続可能な国内農畜水産業の確立と日本の農業の再生を心から願うものです。私たちは、国民の命と暮らしに必要不可欠な食料と、それを支える農業の持続的な発展を目指す立場から、現在見直しの論議が進められている「食料・農業・農村基本法」について、下記の意見を提出します。

記

1.安全保障の観点からの食料安定供給の確保と食料自給率向上に向けた対策強化

食料自給率・食料自給力の問題は、国民の命と暮らしに直結します。昨今の地政学的なリスクを踏まえるならば、担い手や農地を巡る諸課題のみならず、食料生産に関わる資源・エネルギーを含めた食料の自給を国の安全保障の課題としてとらえることが重要になっています。食料自給率目標を長らく達成できなかった原因も厳しく検証しつつ、確実に達成可能な目標を掲げ、そのための具体的な施策を明確にしてください。

2.生産・流通・販売・消費のサプライチェーンでの再生産を確保しうる適正な仕組み作り

国内生産者の後継者・担い手不足は、市場価格の変動によって生産者の農業所得が安定しないことが大きな理由として挙げられます。とりわけ、生産者は昨今の飼料や肥料、資材、物流費や人件費の高騰を農畜産物価格に転嫁しきれない状況に直面しています。安全・安心、かつ環境に配慮した生産方法で生産している農畜産物に対して、生産者が再生産可能な適正な価格形成と、安定供給が可能な流通の仕組みを求めます。

3.生産者の農業所得の向上と環境に配慮した持続可能な農業の推進

環境に配慮した持続可能な農業生産の推進は、人や自然に優しく、地球環境と共存し、生物多様性を豊かにします。また、農業の発展は、農村やその景観が持つ人々への癒やしの機能を高めます。耕作放棄地の解消を図る施策、農業支援・補助金の拡充、再生産可能な価格保障・所得補償制度の確立を通じて、日本の環境を守り、気候風土を生かした農業生産を推進し、生産者・流通加工業者・消費者の皆にとって幸せな、持続可能な生産・供給体制の確立を示してください。

4.国民の命、子どもたちの命を守る「未来につながる食」に向けた仕組み作り

次世代を担う子どもたちのために、食の安全・安心を確保し、健やかな食生活が送れるようにすることは、私たちの共通の願いです。そのためには、全ての農産物を環境保全型または有機農産物に転換していくことが重要であり、みどりの食料戦略システムの推進が必要です。そうした農産物の持続的な生産・消費の手段として、公共調達が最も有効です。全国で有機農産物による学校給食が実現できるように、行政と生産者、関係団体が連携した仕組み作りを求めます。

5.食の安全・安心の確保に向けた施策の充実強化

食品の安全・安心は、私たちにとって大きな願いです。食品の安全を守る仕組みとして、生産から消費にわたって問題発生を未然に防止し、悪影響の起きる可能性を低減するためのリスク分析の手法全体を、より充実させてください。食品の安全性を確保するための施策に関する積極的な情報開示・コミュニケーションを図るとともに、リスクを低減するために適切な政策・措置を科学的に検討・実施するリスク管理において、消費者の意見が施策に反映されることを求めます。

6.脱炭素に向けた脱原発・再生可能エネルギーの推進と国内エネルギー自給率の向上

食料の自給と併せて、エネルギーの自給も国民の命と暮らしを守る上で欠かせない課題です。脱炭素社会の実現に向けた、農業や農村のグランドデザインが求められます。脱炭素に向けた農地土壌への炭素貯留や生物多様性を促進する有機農業の推進、エネルギー生産、地域主導の再生可能エネルギーの活用促進・振興、環境保全、生物多様性保全、地球温暖化防止などの施策を進めるための根拠規定を示してください。

7.輸入原料・青果物の残留農薬基準の見直しと表示の徹底

輸入自由化、関税撤廃による日本の農業への打撃は計り知れません。食料の安全性を確保するための規定、遺伝子組換えやゲノム編集食品への規制と表示の義務付け、成長ホルモン剤、成長促進剤投与の外国産牛肉の輸入規制、客観的なデータ・評価に基づく輸入農産物の残留基準値の見直し、食の安全に関する積極的な情報開示の規定追加を求めます。

食料危機と深刻な農業危機が同時に到来し、食と農の価値がさらに評価される時代が来ています。私たちは、将来にわたって食の安全・安心を確保し、食の危機から子どもたちの未来を守るために、今回の「食料・農業・農村基本法」の見直しに当たっては、輸入に依存せず、国産資源で安全で高品質な食料供給を可能とする循環型農業推進の方向性が示されることを強く希望します。

「ヤングケアラー」について学ぶオンライン企画を開催

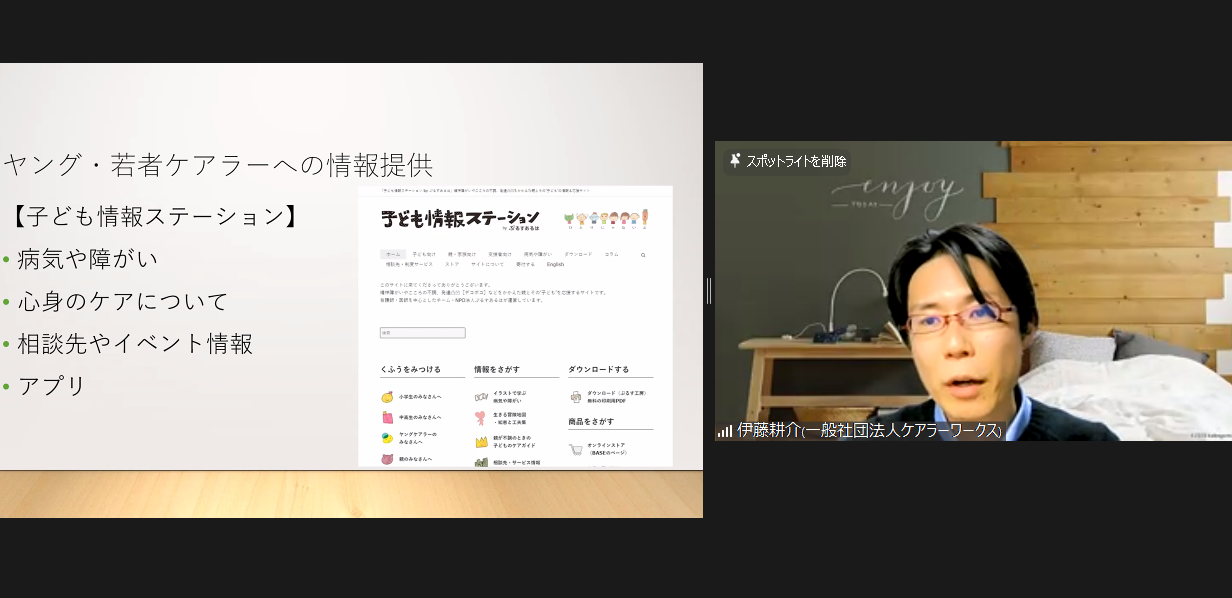

一般社団法人ケアラーワークス・伊藤耕介氏を講師に「ヤングケアラー」の基礎知識や実態などを学びました

東都生協は2023年2月24日、「ヤングケアラー」について学ぶオンライン企画を開催しました。

学校のクラスに一人は存在するといわれる「ヤングケアラー」。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

テレビCMにも取り上げられ、誰もがなんとなく耳にするようになりましたが、その実情や、どんな形で私たち周りの大人が手助けできるのかについて学ぶ機会として企画しました。

講師には、一般社団法人ケアラーワークス副代表理事の伊藤耕介氏をお招きして、「私もヤングケアラーでした」とご自身の経験をはじめ、ヤングケアラーの実態、支援の状況、情報提供や支援体制についてお話しいただきました。

講義の中では、友達同士の二人の高校生(一人は普通の家庭、一人はヤングケアラー)の生活を時系列で並べることで、その実態や生活の違いが分かりやすく表現された動画も視聴しました。

私たち周りの大人が実情を知り、困難を抱え孤立している子どもたちにまずは気付くことの必要性が、改めて感じられた学習会となりました。

講師の一般社団法人ケアラーワークス 伊藤耕介副代表理事

参加者された方からは、

- ケアの負担を少なくするだけでなく、学習面や旅行など、さまざまな経験ができるような支援もあると良いと感じました

- 私にもできることとして、もし気付いたら、民生委員や学校などに相談したいと思います

- 「ヤングケアラー=助けてあげなければいけない子ども」と勝手にレッテルを張るのではなく、困ったときに周りの人に助けを求められる関係が、身近なところにいくつかあると良いなと改めて思いました

――など、さまざまなご意見が寄せられました。

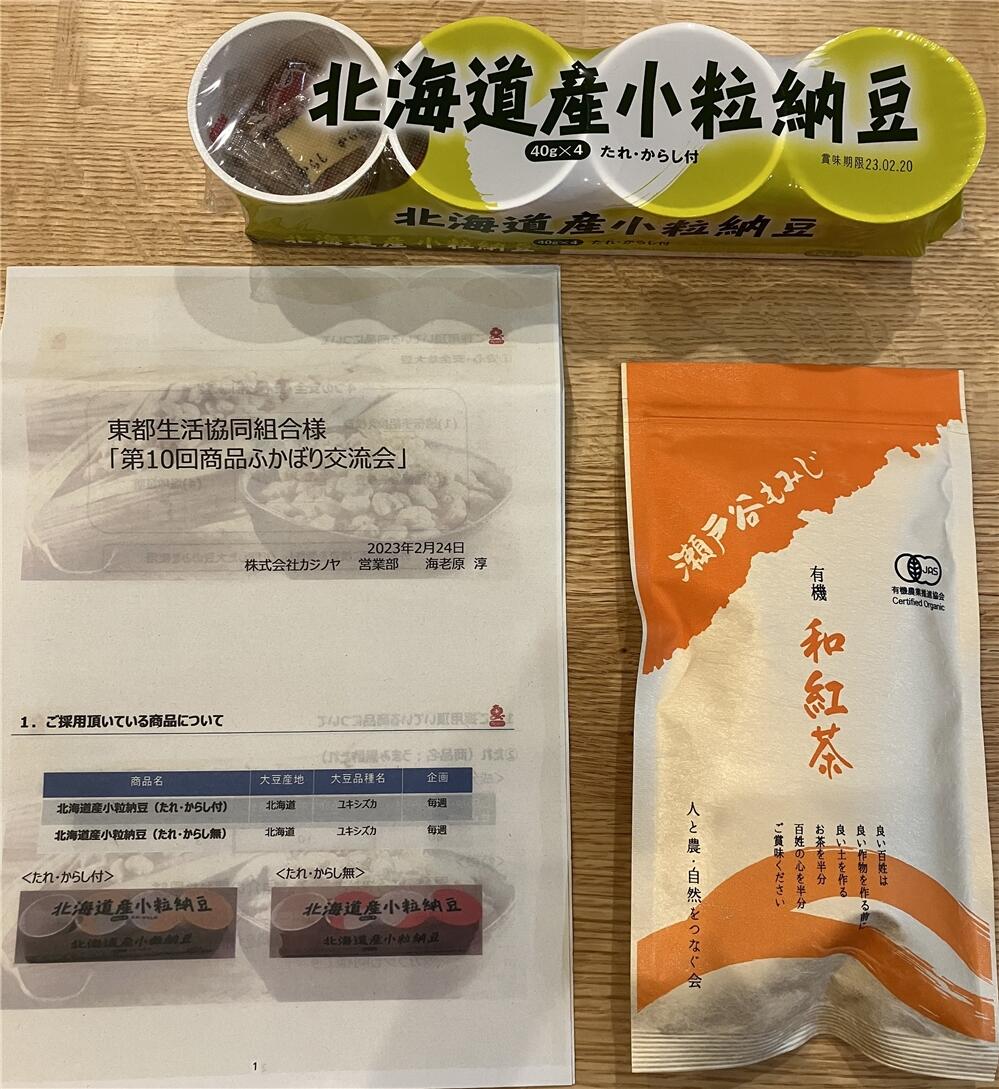

第10回商品ふかぼり交流会を開催しました

各メーカーのこだわりと商品愛が詰まったオンライン学習会

Aチームは「桜餅」と「マヨネーズおかき」をふかぼり

Bチームは「北海道産小粒納豆(たれ・からし付き)」と「有機和紅茶瀬戸谷もみじ」をふかぼり

2023年2月24日、東都生協は第10回商品ふかぼり交流会をオンライン(Zoom)で開催。

組合員18人が2チームに分かれ、Aチームは「マヨネーズおかき」の㈱協和と「桜餅」の㈱東京コールドチェーン・岩手阿部製粉㈱、Bチームは「北海道産小粒納豆(たれ・からし付き)」の㈱カジノヤと「有機和紅茶瀬戸谷もみじ」の(有)人と農・自然をつなぐ会の担当者の方とオンラインで交流しました。

「だんらん」マークで商品案内されている㈱協和は、生協専門の無店舗加工食品メーカー。東都生協の厳しい基準と、伝統的な製法を守りながら、おいしさと食べやすさを工夫していることについて伺いました。

㈱東京コールドチェーンと岩手阿部製粉㈱では、原材料を全て国産品にこだわり、「桜餅」の塩漬け桜葉も契約農家さんの手摘みによる収穫が徹底されていることに感動しました。ひな祭りに向けてタイムリーな商品の案内でメーカーさんの説明にも力が入りました。

㈱カジノヤは、納豆一筋77年。安全・安心な原材料で、時間をかけてふっくらおいしい納豆を製造。20分常温に置いてから食べると良いことや、混ぜる回数の実験結果などを楽しく伺いました。

(有)人と農・自然をつなぐ会は、1976年から無農薬、無化学肥料でお茶を作り続けています。栽培から加工、包装、出荷までご家族で一貫経営をし、近隣10軒の生産者とも協力。参加者から「プレゼントにもいいね」との意見も。

短時間でしたが、各メーカーさんのこだわりと商品愛をたっぷり伺うことができ、今後の商品利用につながる貴重な機会となりました。

2022年12月のNO₂測定結果

東都生協組合員による二酸化窒素(NO₂)測定活動

東都生協(コープ)では、組合員が空気中の二酸化窒素(NO₂)測定活動に取り組んでいます。

年に2回、身近な同じ場所で測定をし、空気の汚れを知ることで、きれいな空気を取り戻すにはどうすればよいか考えるきっかけにしていただくことなどを目的としています。

■2022年12月の測定結果は以下の通りでした

1.測定日の気象状況

①測定日時

・2022年12月1日(木) 午後6時 ~ 2022年12月2日(金) 午後6時

※前後2時間を有効とする

②天候

・12月1日(曇り)平均風速:2.1m/秒、12月2日(曇りのち晴)平均風速:2.5m/秒

・参加人数:197人

・測定カプセル配付数:218個

・カプセルの返却数:205個(回収率:94.0%)

・有効測定数:164個(有効回収率:75.29%)

今回測定したNO₂(二酸化窒素)の全体平均濃度は、0.015ppmでした。過去5年間に測定した12月の平均濃度(0.023ppm)と比べて低い値でした。

都内の大気汚染常設監視測定局が測定したNO₂平均濃度は、道路沿いが0.018ppm、住宅地は0.014ppmでした。なお、環境省が定めたNO₂の基準値は「0.040~0.060ppmのゾーン、またはそれ以下であること」とされています。

4.地域別の測定結果 ( )内は前年値・全体:0.015(0.024)、東京23区:0.016(0.025)

・東京多摩地域:0.013(0.023)、神奈川県:0.016(0.023)

人の健康に悪影響を与える汚染物質として、イオウ酸化物(SOx)、一酸化炭素(CO)、窒素酸化物(NOx)、炭化水素、浮遊粒子状物質(SPM、PM2.5)などが知られています。これらの汚染物質は主に自動車から出る排気ガスが原因です。

東都生協は、組合員が身近な所の空気の汚れを実際に測って確かめ、きれいな空気を取り戻すにはどうすれば良いかを考えていただくことなどを目的に、1988年から二酸化窒素(NO₂)測定活動を実施しています。

測定結果は「大気汚染測定運動東京連絡会」(※)に提供しています。同連絡会では、生協の他、さまざまな団体から集めた測定結果を基に、大気汚染の改善を求めて運動を展開。毎回の地道な測定活動の積み重ねが、こうした大きな運動を支えています。

2023年度地域コーディネーター募集説明会

組合員の「やりたい」を応援する地域コーディネーターを公募

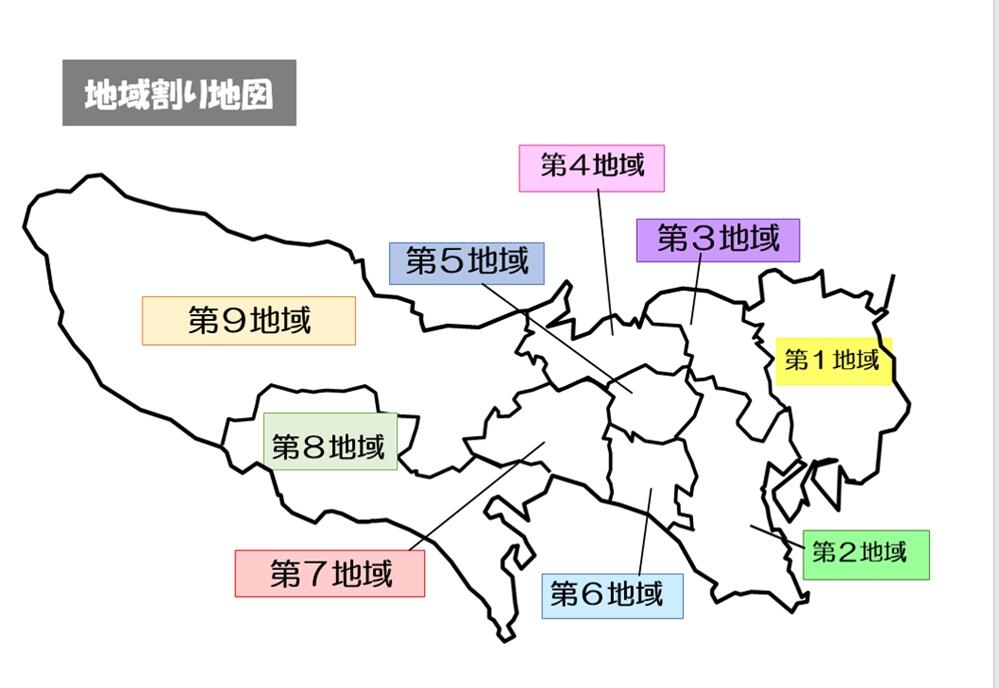

組合員活動の地域割り地図

地域コーディネーターは、9つあるそれぞれの地域で組合員活動への参加を広げるため、組合員の「やりたい」を応援する人です。

組合員や地域社会のニーズをもとに、東都生協の魅力が伝わるイベントの開催や情報発信などを行い、組合員活動を活発にしていく役割を担っています。

まずは「話を聞いてみたい」という組合員に向けて12月~1月、オンラインと集会型の計5回の説明会を開催しました。

地域コーディネーターの活動動画の視聴後は、説明会資料を基に、「生協とは」「東都生協とは」「地域コーディネーターについて」と今後の流れを説明。

話をうなずきながら聞く方、一生懸命メモを取る方...皆さん真剣そのもの。「地域委員会は1年目の地域コーディネーターだけで構成されることもあるの?」「年齢制限は?」「パソコンスキルは?」などの質問も寄せられました。

説明を聞いて活動してみたいという人は応募用紙を提出、書類選考後に面接・選考に進みます。

昨年までの郵送による応募用紙の提出から、今年度はデータ送信での応募用紙提出としました。郵送での時間短縮や最近の傾向に合わせた試みです。

4月からの活動開始に向け、3月から研修が始まります。

9つの地域委員会の仲間と協力し、総代会で確認された方針を基に、商品学習会や平和・環境・くらし・食と農・福祉をテーマにした企画などを考えて開催します。また地域の団体のサポー

トも大切な役割。地域コーディネーターの活躍が期待されます。

大変だけど楽しい!! あわじ玉のマスクチャームづくり

小平東部ブロック「水引を使った講習会」第2弾

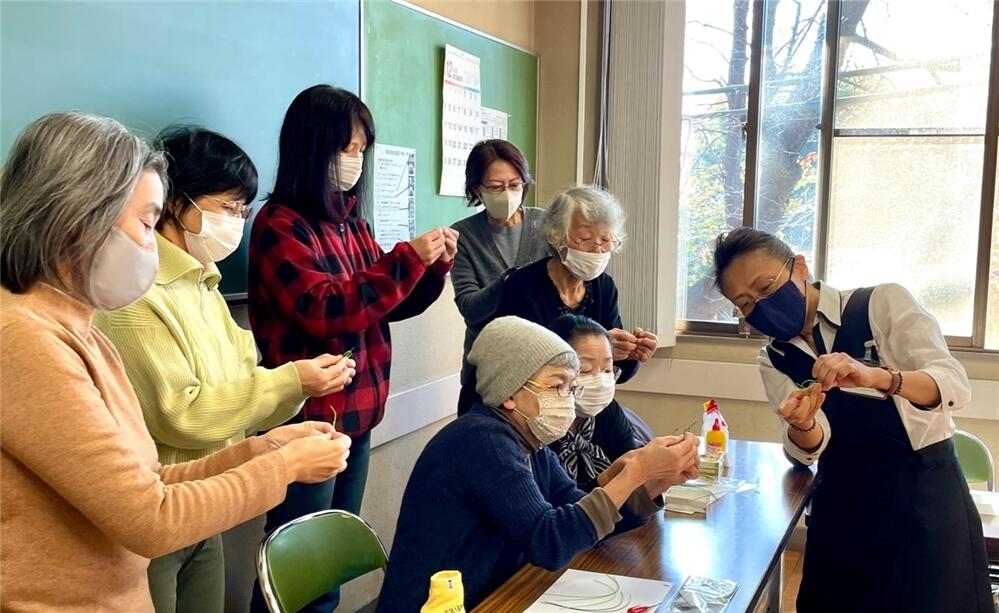

2022年12月16日、小平東部ブロックは水引を使った講習会の第2弾を開催。

講師は東都人材バンクの赤沢和枝さん。まずは基本中の基本「あわじ結び」のおさらいです。

「これができないと先には進めない。よーく頭に畳み込んで、さぁリズミカルに手を動かしてス~イスイ」...「そうは問屋が卸さない」...「クルクル回していると何やらおかしいゾ??」 そのたびに先生が間違っている箇所を見つけては、優しく指導してくれました。

「簡単なようで難しい」「楽しいけれどこれは大変な作業」「頭の体操になる」ー完成した小さなあわじ玉に飾りを付けて、みんなで見せ合いっこ。これでマスク生活も楽しくなるね!! あっという間の楽しい時間。第3弾もできたらいいですね。

平和を願って!ハンドベル演奏と「平和の鐘」

第7地域委員会にて国際基督教大学ハンドベル部(ICU Bell Peppers)の演奏会&国連に「平和の鐘」を贈った中川千代治さんのお話の朗読会

「Bell Pepper」=ピーマンです(o^―^o)

♪爽やかな演奏に心が洗われ、癒やされました♪ とてもステキで涙が出ました♪ 多彩な奏法の説明も興味深かった♪ ブラボー!

第7地域委員会は2022年12月17日、「平和を願って! ハンドベル演奏と『平和の鐘』」を開催しました。

世界中で親しまれている「It's a Small World(小さな世界)」から始まったハンドベル演奏。澄んだ音色が響きます。

演奏は、国際基督教大学ハンドベル部「ICU Bell Peppers」の皆さん。目の前で繰り広げられる機敏なベルさばき、絶妙な連携で紡がれる美しいメロディに魅了されました。

後半は、ニューヨークの国際連合本部に「平和の鐘」を寄贈した中川千代治さん(元宇和島市長)のお話を朗読。「鐘の音」をテーマに、平和への思いを新たにしたいと企画しました。ただ一つの小さな世界の平和を願って。

一人で悩むより みんなで学ぼう 介護のお話

鶴川ブロック「介護学習会」

2022年12月8日、鶴川ブロックは介護に関する学習会を開催。

前半は、ライフプランアドバイザー・北尾良江講師による「介護保険の制度と在宅介護で使えるサービスについて」。

親のことだけでなく、自分も高齢期をどこでどんなふうに過ごしたいかを家族で共有することが大切であり、「どんな事業•サービスが紹介されるか、地域包括センターを気軽に訪ねてみるのが良い」とのことでした。

後半は、ライフプランアドバイザー金田和子講師が町田市の介護施設や有料老人ホームの具体例を挙げながら、施設の種類や特徴、入所要件のほか、施設の情報収集の仕方や確認ポイントも紹介。とても学びの多い学習会でした。

時として孤独に陥りやすい介護ですが、みんなで一緒に学んだこの経験は、いざというときに慌てず生かせそうです。

第1回総代会議 ~方針の定期点検と「組合員の新たな活動スタイル案」の論議を実施~

組合員から選出された「総代」が出席し、1回目の会議を開催

1月25日「シアター1010」会場の様子

第48回総代会で決議された方針に基づく活動・事業の中間報告と、次年度の方針づくりに向けての論議を行う総代会議が、2022年11月25日から5日間の日程で、集会型、オンラインと合計10回、開催されました。

今年度は、組合員の活動スタイルについての見直し論議を進めることが総代会で確認されたことを受け、この間ブロック委員会などの活動団体や総代(昨年度・今年度)へ説明会を開催し、意見交換会を行ってきました。

組合員活動の参加をより豊かに広げていくために、目指す姿を「興味関心のあることでゆるやかにつながり、地域と組合員のくらしにに寄り添う活動」として、いただいたご意見を踏まえて検討を重ね、課題解決のための新しいスタイルとして提案しました。

概要は、現在の活動の一本化と1人から活動できる新しいスタイルへの変更です。そのためのブロック委員会規約の改正や役割などの説明と意見交換を行いました。

「活動イメージが湧かない」「実際にやってみて、修正していけばよいのでは」「なぜブロック委員会をやめないといけないのか」「ものづくりが得意。そういう人ができることがあるのか」など、総代の立場や活動経験によって、さまざまな質問・意見が出ました。

総代の皆さんからいただいた意見を反映し、今後の総代会議へ提案していきます。

「第1次議案書」(2月6日~10日配付)で皆さんからの声も集めています。

バスで行く 第18回埼玉産直センター収穫祭

第2地域委員会「(農)埼玉産直センター交流訪問」

※第9地域委員会も収穫祭に参加

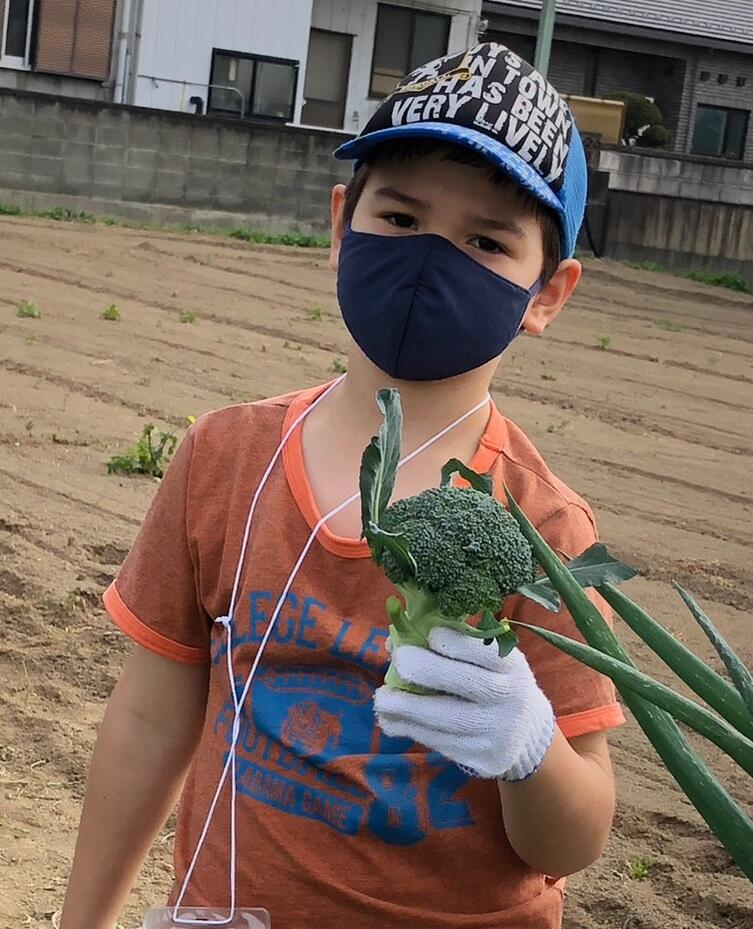

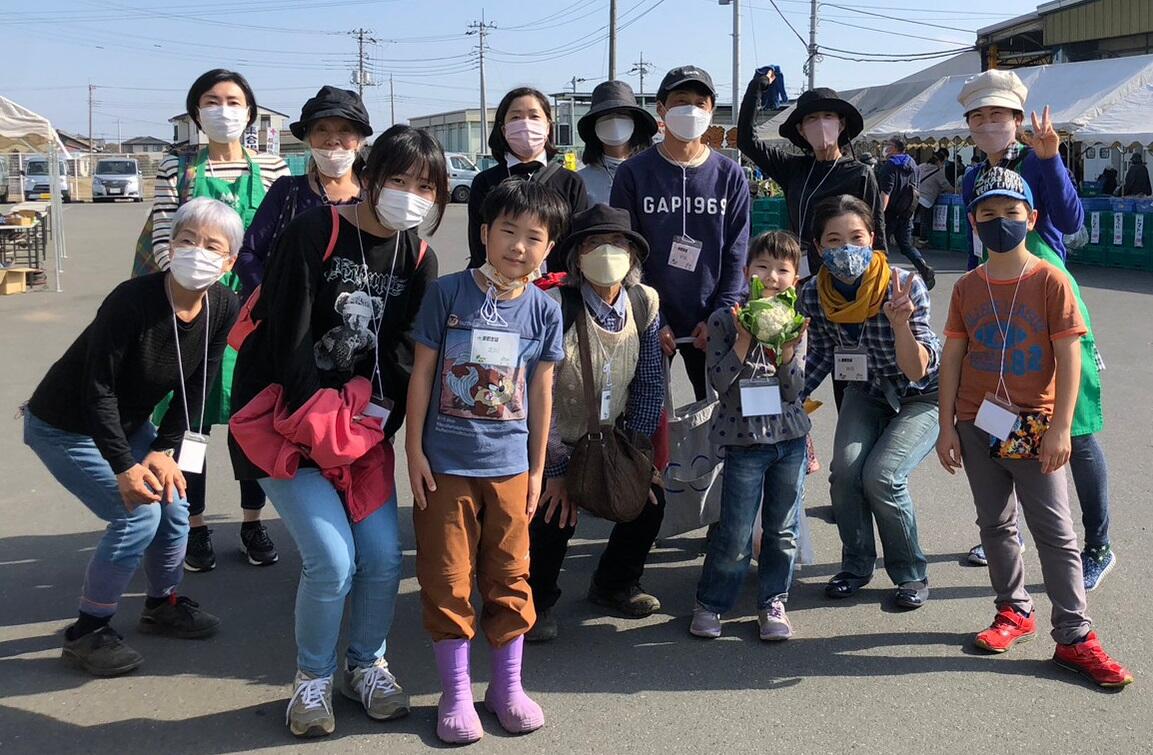

2022年11月12日、第2地域委員会は(農)埼玉産直センターが主催する第18回埼玉産直センター収穫祭に参加しました。

3年ぶりとなる、とても良い収穫祭日和の朝、渋谷、新宿の2カ所からバスで出発。

行きの車中では「産地訪問のしおり」を配付し、学習交流も!

「好きな野菜料理は?」というお題には、

「ゴーヤとバナナと牛乳で作るスムージー」「長ねぎをバターで炒めてとろけるチーズを入れたオムレツ」「レンコンのきんぴら」「大根ステーキ」など個性満載のメニューが続々...

大いに盛り上がる中、現地に到着しました。

畑へ案内された参加者は、大根・にんじん・白菜・長ねぎ・キャベツなどの作物から自分で選べたので、産地の方にコツを教わりながらたくさん収穫して、大満足でした。

会場では他にも野菜の販売があり、みんな両手にあふれるほど野菜を購入して帰路に就きました。

<参加者の感想から>

- 収穫し持ち帰ったかぶは、皮をむいてくし切りし、オリーブオイルで焼いて岩塩で食べました。とてもジューシーでおいしく、家族にも大好評でした!

- 感染症対策が取られたため収穫体験と野菜販売のみになり、生産者との密な交流ができなかったのはちょっと残念。次回に期待しています。