くらし

医者いらずの暮らし方とTPP加盟後の医療について

TPPで医療が受ける影響について考えました

講師の色平哲郎医師 |

長野県民が長寿で高齢者医療費が最小の理由は、保健師などの減塩指導もあるが、仕事(中山間地での農業)があるとの誇りがあるから、というお話から、TPP参加後の医療はどうなるのかまで、多岐にわたる内容でした。

「医療費が安いのは、無償に近い形で患者を往診する医師がいるから実現できたこと。しかし、TPP参加後は...例えば外国の大資本が低額病院を設立し、競争相手の病院が壊滅してから医療費をつり上げ、虫垂炎手術に何百万円請求といったことも起こりうる」と警鐘も。

安易に医療に頼らない生き方と、TPPで医療が受ける影響について、深く考えさせられた講演会となりました。

私に似合う色はどんな色?

パーソナルカラーを見つけて、自分磨き

左が講師の高畠瑞季さん |

同じ色でも明るさの違いで |

印象を左右する一番の要素は色。肌の色や目の色が一人ひとり違うように、似合う色も人によって違うことをカラーチャートを使って学習しました。

その後は、自分に一番似合う色探し。「好きな色が必ずしも似合うとは限らない」「今まで気にもとめなかった色が似合った」と反応もさまざま。

同じ色でも明るさが少し違うだけで人に与える印象が大きく違う、と驚きの声も上がりました。

ティータイムはブロック委員お薦め商品の試食と、講師の丁寧なアドバイス...。参加者の顔が一段と輝いた時間でした。

未経験の色で冒険する楽しさに、おしゃれな人たちの喜びの声がいつまでも会場に響き渡った一日でした。

「お父さんの子育て」~目指せ!イクメンマスター

男女が共に自分のやりたい仕事に就き、共に子育てができる社会を目指して

NPO法人ファザーリング・ジャパン |

グループワークでは |

|

「専業主婦より共働き世帯の方が多い」「収入が増えない」「児童虐待の相談対応数増加」などの現代の社会状況を紹介し、父親も母親も家庭と社会に主体的に関わる時代となっています。

吉田さんは「家事は簡単で楽しいものばかりなので、自分にはできないと思わず、日々コツコツとやりましょう」「子育ては質より量です」などと提起しました。

吉田さんお勧めは、パパと子どもの関係がギュッと縮まる父子旅行です。

【やり方】

日帰り・近場でOK。最初は無理のないように。徐々に場所と時間の間隔を空ける。

【メリット】

ママが子育てから解放されリフレッシュ。全部自分でやるため子育てスキルが飛び飛びでアップ。子育ての大変さを夫婦で共有できる。

後半はグループワークで、子育てや家事について交流しました。

参加者からは、「核家族化になり、育児で悩む母親は多いと思います。主人が一番の理解者であり、協力者であってほしいとつくづく思います」 「一人でも多くのお父さんがイクメンになれるといいと思う。子どもの小さい時は短いので楽しんでほしい」などの声が寄せられました。

「女性が生活を支えるには」学習会開催

いざという時に役立つのは、法律や公的な支援に関する知識

弁護士の馬場真由子さんが講演 |

離婚の増加、非正規労働者の増加などによるくらしの変化は、誰にでも起こることです。

夫の突然のリストラ、病気、死別、別居など、いろいろな理由で女性が働きに出ることになったときのために役立つ法律や公的な支援についての知識を学びました。

参加者からは、

「一人で生きていかなければならなくなったときのことなど、これからの生き方を見直さなくてはいけないと考えさせられた」

「いざというとき相談できる所があると知っているだけで安心です」

などの感想がありました。

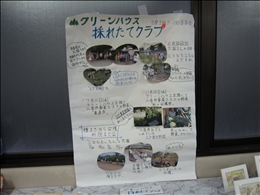

テーマ活動交流会を開催しました!

つながろう! ひろがろう! テーマの輪

東都生協は、多様な活動を推進する団体が活動報告や情報交換を通じて交流をする場として、2013年1月23日(水)、渋谷区商工会館5階第1会議室にてテーマ活動交流会を開催しました。

当日は、グループやサークル、支部運営委員会、支部テーマ別委員会、ブロック委員会、専門委員会などから65人の参加があり、団体紹介と活動発表、展示、グループ交流を行いました。

また、とーと会、サークルの活動についての説明も行い、2013年度の新しい活動スタイルへの参加・参画につなげることを目指しました。

|  |

|  |

|  |

|  |

その後、話し合った内容をグループごとに報告し、会場全体で共有しました。

参加者からは、「いろいろな活動をされている方々との交流はとてもためにもなり楽しい」「元気で楽しくつながる仲間づくりをすることが、今の日本の高齢者の問題や横のつながりの希薄さなどを解決する一助になると思いました」などの感想がありました。

多様な活動のイメージを持ち、新しい活動スタイルに理解と興味を持つ機会となりました。

いざという時のための防災学習会

地域に貢献するため、災害時にも生協が連携して対応します

岩手県での東日本大震災被災状況 |

「わが家の防災マニュアル」 |

はじめにパルシステム東京の的屋勝一さんが東北地方太平洋沖地震での岩手県の被災状況と、全国の生協からの支援や組合員の手助けが力になったことを報告。

続いて「わが家の防災マニュアル」の作り方、災害時に家族と連絡を取る方法、避難所、災害伝言ダイヤル「171」について紹介されました。

防災用具に関する活発な意見交換もあり、中には「店から物がなくなった時、分け合って供給する生協の姿勢を見て、加入していて良かったと思った」という意見もありました。

いつ起こるか分からない災害では地域のコミュニティーも大切! いざという時に役立つお話満載の学習会でした。

※自治体別生協連絡会:

東京都内の生協組合員が互いに活動や情報を提供し合い、生協間の連携を進める交流の場。組合員が相互に交流し、行政や他団体とも連携して、安心して住み続けられるまちづくりを目指して活動しています。1980年代後半より生協間の組合員交流が進み、連続学習会などに取り組んでいます。

総代の役割って何?

2012年度総代に向けたオリエンテーションを実施しました

「総代のてびき」に沿って |

庭野理事長から |

北区支部では2013年10月9日に開催し、総代の役割について「総代のてびき」を使って学習。後半は庭野吉也理事長を講師として、設立当時の様子について聞きました。

設立当時、利用代金は現金で集金し、班単位で2週間分の注文書を提出していました。また、「八千代牛乳」「国産丸大豆しょうゆ」など当初からの商品がまだ健在なのはうれしい驚きでした。

今後の東都生協を考えるために歴史を振り返ることも必要と再認識。東都生協への意見や質問も直接交わすことができ、出席総代からは「理事長とお話ができて良かった」との感想も。充実したオリエンテーションになりました。

※1 総代会:

生協の最高の意思決定機関。組合員の代表「総代」が集まり、決算や事業計画・予算、定款・規約の改正、役員の選出など生協運営での根本となる事項を決定します。総代会には、生協運営全般について合意を形成し、組合員の総意に基づく生協運営を実現していく上でも大切な意義があります。年に1回、6月に定例で「通常総代会」を開催します。

※2 総代:

全組合員の中から毎年選出され、組合員の代表として総代会に出席し、議案の審議・議決を行います。また、総代会で決定した方針・計画に基づいて活動・事業が進められているかの進捗状況の確認、次年度方針・計画などの策定に積極的に関わり、組合員のくらしの要求・要望を反映させていく大切な役割があります。

3回連続講座 ライフプラン学習会を開催

あなたのお金・生活・健康は大丈夫? 今の生活を見つめ直しましょう

第1回:ライフプランに関する |

第2回:グループワークをしながら |

第3回:グループに分かれ |

第1回「生活に必要なことって何?」

ライフプランを立てるために必要な、社会保険、年金保険などの基礎知識について学びました。

医療保険制度に関して、医療保険の種類や医療費などについて、また、年金制度に関して、年金の種類や加入年月による差異などについて説明。

制度成り立ちの経緯、修正の歴史など、日々の支払い・受給の問題を超えた奥深さを学べました。

第2回「あなたのライフプラン作り」

充実したセカンドライフを過ごすために考えておくことを学習し、自分の生活を将来にわたって考えました。

講師がセカンドライフプランの作り方について説明した後、参加者はグループワークをしながら、実際に10年後、20年後の家族の暮らしを表にしてライフイベントを書き込み、大きなお金の動く時期を把握し、「わが家のライフプラン」を具体的に作りました。

第3回「エンディングノートを書いてみよう」

エンディングノートとは、遺言とは違い、自分の思いを書きつづるノートです。自分自身について、財産管理について、終末期や死後に必要な情報についてなど、書くことで自分のことが整理でき、自分の気持ちを大切な人へのメッセージとしてしっかり伝えることができます。

もしもの時や認知症になってからでは自分の思いを伝えることができないので、年代を問わず、今からエンディングノートを書いておくことが重要であるとのことでした。

講義のあと、お茶とお菓子で楽しくワークショップをしながら、実際に各自でエンディングノートを書きました。

参加者からは、

「講義、ワークショップともに充実していた」

「家族や友人の間でもなかなか出ない話題について、いろいろな立場の人の意見が聞けてとても有意義だった」

「元気なうちに準備しておかなくてはならないことがよく分かった」

「講師の話が分かりやすかった。保険、お墓の問題など新しい知識をたくさんもらえた」

などの感想がありました。

年齢を問わず、自分自身の人生をあらためて見つめ直すことの大切さを学んだ講座となりました。

「楽しい居場所づくり」について、みんなで学習

東京ボランティア・市民活動センターの熊谷紀良さんを講師に学習会

熊谷紀良さんのお話 |

DVDで事例紹介 |

参加者がグループに分かれ |

居場所づくりの実例を学び、実践につなげることを目的に、東京ボランティア・市民活動センター統括主任の熊谷紀良さんを講師にお迎えし、当日は組合員22人が参加しました。

学習会の前半は、地域ではどのように居場所づくりが進んでいるのか具体的な事例を学習。DVDや資料を見ながら、都内のさまざまな居場所づくりの取り組みについて学びました。

後半は、参加者がグループに分かれ、実際にお話し会を体験。折り紙で折鶴を作りながら、自己紹介などから始まりいろいろな話題について話し合いました。

実際にどのような地域でどのような居場所づくりの活動が行われているのか、また、行政や他団体とどのように連携し地域と関わって活動をしているのかなど、具体的な事例を知ることができました。

参加者からは、「講師がとても親しみの持てる方で、お話も分かりやすかった」「グループに分かれての話し合いは、いろいろな話が聞けてよかった」などの感想がありました。

「行く場所がある」「やることがある」-学習会を通し、ちょっとした気付きと勇気で居場所づくりは誰にでもできるということを学びました。

学習会「出前寄席で学ぶ消費者被害」を開催

消費者被害の実例と対処術について楽しく学びました

那久寿亭良蔵さんによる落語 |

明治大学落語研究会OB会 |

消費者啓発員・坪田郁子さんからお話 |

質問には丁寧にお答えいただきました |

当日は、落語「消費者の切り札」と漫才「ネット社会の落とし穴」の演目で悪質商法の手口や対処方法などを楽しく分かりやすく伝えてもらい、その後、消費者啓発員の方に参加者からの質疑応答を交え消費者問題全般についてお話していただきました。

落語では、消費生活アドバイザーでもある那久寿亭良蔵さんが催眠商法(SF商法)の手口を具体的に紹介。

「身体に良いだし汁」「おいしい水になる浄水器」などを参加者の挙手により無料で配布し、最後に目玉商品として半額になっても高額な羽毛布団を売りつける方法などの事例の紹介と、クーリングオフについてもお話しいただきました。

漫才では、明治大学落語研究会OB会の"ブレザリオズ"のお二人が、怪しいサイトの見分け方や自衛方法などを紹介。

無料サイトやゲームサイトからアダルトサイトにつながり高額な会員料金を請求された、ネットオークションで代金振り込み後に連絡が取れない、などのトラブルを面白おかしく紹介し、注意喚起を呼び掛けました。

後半は、消費者啓発員の坪田郁子さんから、参加者からの質問に答える形で、身近な問題として注意しなければならないことを丁寧に説明していただきました。

誰を信じて誰を疑うか判断を間違うと大変、だまされないためには、初めに相手の言っていることの根拠をよく考えること、はっきりと「ノー」と言うことが大切、との説明がありました。

参加者からは、「落語や漫才で分かりやすく消費者被害について学べてよかった。」「講師の消費生活相談員の実例がとても参考になった。」などの感想がありました。

消費者被害の実例と対処術について楽しく学び知識を得て、賢く豊かに暮らすための生活力を高めました。