食と農

長崎県で西日本地区の産直産地9団体の視察交流を実施

「がまだすセット」を生産する(農)供給センター長崎など産直産地9団体と交流

若手生産者が車座で熱く語り合いました |

一つ一つ手作業で石を積んだ棚田 |

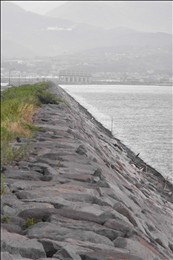

一番奥が諫早湾潮受堤防の水門 |

がまだす(「がんばる」の意)生産者と交流

同協議会の西日本地区会議・全体会では、まず(農)供給センター長崎が、東都生協の土づくり基金を活用した堆肥センターのこと、部会ごとに目ぞろえを実施していることなど、生産から出荷までを解説。

次に東都生協の齋藤センター長(足立)と原田センター長(国立)が、新世代プロジェクトの取り組みを報告しました。続く「農家のお嫁さんとの交流」では女性同士で意見交換を行い、農業は家事と農作業を両立させるお嫁さんの苦心と工夫で支えられていることが、あらためて分かりました。

島原の風景と諫早干拓

若手生産者が生産する「がまだすセット」(玉ねぎ、じゃがいもなど産直青果4種)を生産する島原半島は、海が近く山が迫った地形に、丁寧に石段が積まれ「棚田」「段々畑」が続く美しい土地。大型農機具が使えず手作業で農業を行う生産者の努力と、石段のメンテナンスの賜物です。しかし、農業の担い手の減少と高齢化で休耕地となった田畑も多く、やがては崩れ、元の山に戻ってしまうそうです。

行程の最後は、諫早干拓地見学。1997年に水門を閉じてから堤防内の乾燥と調整池内の淡水化が進み、上から見ると左右の水の色の違いが分かります。塩が抜け稲作可能になるには20年かかるため水田はいまだになく、堤防内には広大な畑が広がります。潮受堤防としての防災機能や耕作地の確保、水質悪化による漁業被害の問題。二つの風景から日本の農業の課題が見えてきます。

農作業の苦労は多くても、組合員からメッセージが返ってくると、大きな喜びを感じるそうです。誇りを持って生産した農産物を、組合員がきちんと評価することが次の世代につながる力になると強く感じた交流会でした。

農作業体験企画で「フードチェーン食育活動推進事業」に参加

産地・メーカー交流訪問などで食育を推進し、国産農畜水産物の需要拡大につなげます

みんなでお昼ご飯♪ |

田植え完了! |

東都生協は今年度、農林水産省が推進する「フードチェーン食育活動推進事業」に参加します。

この事業は、食や農林水産業への理解を深める体験活動などの食育を推進し、国内需要の拡大につなげる取り組みです。食品生産から食卓までの「フードチェーン」での食育活動と食育指導者の育成を支援するものです。

東都生協は、日本の農業を守り、産直を推進し、食育活動を進める立場からこの趣旨に賛同、農水省から対象事業と認定されました。

東都生協の取り組み産地交流訪問を通して、種まき・草取り・収穫・料理など、農作業の流れを体験する3企画①すいかコース②大豆コース③米コースを進めます。

3つの企画参加者を対象に、国産の農畜水産物を利用する人:80%、日本農業や生産者の状況を知り理解する人:70%、食生活を見直し家庭で継続的な食育活動を進める人:50%を目指します。

この企画は親子での参加が多く、継続して行われるため参加家族のつながりもでき、農業や生産者への理解が深まることが期待できます。

さらに一連の農作業体験が、家族の枠を超えて地域に広がる継続的な食育活動につながり、発展することを期待し、その支援も行っていきます。

百聞は一見にしかず。品質・安全性確保の要、商品検査室を訪問

食とくらしの安全・安心を守る東都生協の検査体制を確認

熱心に耳を傾ける組合員 |

2014年7月2日、とーと会・いなぎ産地交流の会は、東都生協入間センター内にある安全・品質管理部の商品検査室を訪問。微生物検査、残留農薬検査、残留放射能検査の機器や検査方法を確認しました。

安全・品質管理部職員の説明にも一語一句を聞き逃すまいと真剣そのもの。

「検査品目の決め方」「遺伝子組換え作物について」「畜産の飼料は」などさまざまな質疑応答の後、「詳しい説明を聞いて安心できた」「組合員の意見に支えられた生協を実感した」という感想がありました。

主催者にとっても東都生協は産地との信頼関係だけでなく、商品検査を通して緊張関係を保っていることも分かり、直接話を聞く機会となりました。

腸内環境を整えて、免疫力UP!

薬膳料理教室を開催しました

薬膳料理を楽しく学びます |

今回使用した生薬は陳皮(みかんの皮を乾燥したもの)です。れんこん入りハンバーグの具材に陳皮を入れ、焼き上がったハンバーグの上には薄めにスライスしたセロリと陳皮をトッピングして出来上がり。

セロリの扱い方や、薬膳臭さがないところも好評で、東都生協商品のしょうゆ・みりん、ベーコンでソースを作るなど質の良い材料を使ったメニューでした。最後は脂質の消化を促し胃もたれを防ぐともいわれるジャスミン茶で締めくくりました。

調理の後は、当日のテーマ〝免疫力を高める〞についてのお話。全免疫細胞の6割が腸に存在するのだとか! 腸内環境を整えることの大切さを学びました。

「新商品おしゃべり会」調布会場報告

組合員が新商品を企画前に試食し、評価する活動「新商品おしゃべり会」を今年度は5会場で開催中

評価とお薦めコメントを記載します |

商品部職員から提案目的や商品の説明を受けて、組合員全員が質問・意見を出した後、「おいしいと感じたか」「注文したいか」の評価と、お薦めコメントを記入します。人によって嗜好はさまざまなため、提案商品の選択に担当職員が頭を悩ませることもあるそうです。

評価表は集計し、商品委員会に提出されます。また、商品評価には、原材料や製造工程などの商品仕様が記載された「商品ガイド」を参考にしますが、評価後に回収し、機密情報として管理されています。

今年度からは活動費の支給に代わり「わたしのこだわり」から毎月1品、利用促進商品が試食品として提供されています。試食品を提供した翌月には、前月の試食品についての感想や意見を集めます。

「食べたことのないものが試食できてうれしい」「すでに気に入って購入しているので、友人にプレゼントして試食してもらった」というメンバーもいて「わたしのこだわり」の利用普及にも役立っています。

継続的農作業体験を通じて食料の生産、加工・流通、消費について学ぶ

継続的農作業体験企画がフードチェーン食育活動推進事業に承認される

農林水産省主催「平成26年度フードチェーン食育活動推進事業」承認

「継続的農業体験型フードチェーン食育活動プログラム」の活動報告

「フードチェーン食育活動推進事業」とは、農林水産省が推進する事業で、健全な食生活の実践を促す取り組みや、食や農林水産業への理解を深める体験活動などを通じ、消費者に食料の生産、流通・加工、消費に関する理解を促進する取り組みです。

このたび、東都生協の「継続的農業体験型フードチェーン食育活動プログラム(*)」が農林水産省より「フードチェーン食育活動推進事業」として承認されました。

*同プログラムは3企画①(農)船橋農産物供給センター「田んぼの学校」(参加:24家族・59人)

②(農)茨城県西産直センター「すいか作り体験・交流」(参加:16家・32人)

③JAやさと農業体験「大豆コース」(5家族:12人)

【1】(農)船橋農産物供給センター・米コース「6年目の田んぼの学校」

(2014年2月~10月、田の整備、田植え、草取り、稲刈り、収穫祭など12回)

この企画は、「後継者不足などによる生産者の老齢化や米の低価格などに起因し、休耕による荒れた田が毎年増えているという状況を多くの消費者に知ってほしい」また「食と農について考える機会を持ちながら、お米を食べることが農業支援になるということを理解してほしい」そんな生産者の思いを受けて始まりました。

1年目に田んぼへ下る道を作り、覆いかぶさる木を切り、井戸も掘り、20数年間荒れ放題だった田んぼを整備して「みんなの再生田1号」と名付け、お米作りを開始しました。現在は、2年目から整備を始めた「みんなの再生田2号」と合わせた約23aの田んぼで、雑草に挑みつつ農薬を使わない安定したお米作りを行っています。

昨年はお米作り以外にも、じゃがいもや落花生の植え付けと収穫、イノシシから田んぼを守る電気柵の設置作業、また、有志による東屋作りや真夏の夜の炭焼き大会なども行いました。

田んぼの整備やお米作りは決して楽な作業ではありませんが、自分たちで整備した田んぼで作り収穫したお米の味は格別です。お米作りを通して大自然と農業と人の関係を学び、豊かな喜びあふれる時を過ごしています。

2月22日(土)田んぼの整備

まるで荒れ野を開墾するかのよう |

親子で休耕田を掘り返します |

水路作りは泥との格闘 |

完成した水路に掛けた丸太の橋 |

育苗用培土に籾殻くん炭を混合 |

田んぼに水を送る給水管用の溝掘り |

みんなで給水管の運び出し |

給水管の埋設作業 |

5月17日(土)田植え、6月28日(土)田んぼの草取り

全員一列に並んで田植え |

子どもたちも頑張りました |

中腰での草取りは結構きつい! |

ザリガニやカエル採りに夢中! |

【2】(農)茨城県西産直センター・すいか作り体験・交流!

(5月~7月 苗の定植、わら敷き、収穫など 3回)

(農)茨城県西産直センターの協力を得て行う、普段なかなか体験することのできない果物の農業体験3回連続企画です。同産地生産者の大久保さんの畑で、小玉すいか(スマートボール)ができるまでの作業の一部を体験させていただきます。小玉すいかの苗植えから収穫までの生育の過程を学びながら、生産者のこだわりを実感します。

確実に実を結ぶための花合わせ |

これが雄花 | ||||||||

雌花です |

畑に肥料をまき、よく耕します |

「マルチ」に切れ目を入れて苗植え |

金属の枠を半円形に差し込みます |

ビニールをかけました |

すいか畑を前に記念撮影 |

防草や保温のため、わらを敷きます |

つるがだいぶ伸びてきました |

待ちに待った収穫です! |

すいかのお味はいかが? |

【3】JAやさと農作業体験・大豆コース

(7月~12月 種まき、草取り、収穫、豆腐作りなど 4回)

JAやさとと協力し、種まき、草取り・枝豆の試食、収穫・脱穀、お豆腐作りの作業体験を通じて、大豆の生育過程や国産大豆の現状などを楽しく学びます。自分たちで育てた大豆で消泡剤などを使用せずに作ったお豆腐の味は格別です。

7月5日(土)大豆の種まき、大豆作りの話を聞く

初めにJAやさとのスタッフが説明 |

種まき位置が分かるように線を引きます |

大豆の種まき |

防鳥用の糸張り |

(有)人と農・自然をつなぐ会(無農薬茶の会)の第38回お茶摘み交流会に参加

日本の豊かな自然に育まれる食と農の大切さを体感しました

そば打ち体験 |

茶畑でのお茶摘み体験 |

新芽を手摘み |

摘んだ茶葉は籠やビニール袋へ |

美しい茶畑の風景 |

お茶摘み交流会は、「やぶきたみどり」などのお茶でおなじみの(有)人と農・自然をつなぐ会が毎年行なっている交流会で、今年で38回目を迎えます。

東都生協からは子ども8人を含む10組24人が参加しましたが、それ以外にも地元の消費者の方などの参加もあり、参加者は総勢130人を超える大交流会となりました。

初日は、お茶の手もみ体験・そば打ち体験・竹器(食事用の食器)作り体験・鶏を絞める体験などの企画に、参加者は各自、自由に参加しました。

夕方からは「海外から見たTPPと家族農業」と題した講演会で、オーストラリアで家族農業と食の安全性を守る取り組みをされている講師のスコット・ジョーンさんが、オーストラリアの農業事情についてお話をされ、大規模化や競争力が重視される一方での、家族農業の果たす役割について共に考えました。

参加者全員が集まってのにぎやかな夕食懇親会では、山菜料理や新茶の天ぷら、地鶏料理、竹筒での炊き込み飯など、地元の手作りの料理を食べながら交流しました。

翌日は、餅つきを行い、朝食のあと茶畑へ移動し、お茶摘み体験。手提げのビニール袋や小さい籠に各自摘んだ茶葉を入れ、集めては大きな籠に移しながら新芽を手摘みしました。体験作業を通して、お茶の芽の美しさ、力強さを満喫しました。

昼食は、お茶畑の近くの木陰に座り、美しい茶畑の景色を眺めながら手作りのお弁当とお茶をいただきました。

交流会終了後、東都生協の参加者は、近くの温泉へ移動し、ゆっくり入浴してから帰路に就きました。

現地でのさまざまな体験や交流を通して、産地の現状や取り組みについての理解を深めることができた2日間でした。

参加者からは、

「農家のネットワーク、若い人のネットワーク、その発信力がすごいと思った。参加者が全国から来ているし、学生もいていろいろ交流できた」

「茶摘みは初めての経験だったが、重労働だと分かった」

「講演がとても良かった。TPPには強く反対していかなければと思った」

「鶏絞めを子どもに見せられてよかった。命の大切さを教えて育てられる」

「中味が濃い充実した企画。とても勉強になった。機会があればまた参加したい」

――などの感想がありました。

牧場へ行こう!! 酪農体験・交流ツアー

循環型酪農に取り組む千葉北部酪農農業協同組合の(有)高秀牧場を訪問

牛への餌やり体験 |

乳絞り体験 |

牛乳の飲み比べと実験 |

広大な大自然の中の牧場を満喫 |

素敵な一日でした |

(有)高秀牧場は広大な敷地で約150頭の乳牛を飼育しており、牛の排せつ物を堆肥として牧草や作物を生産し、牛に給餌するなど自然資源を無駄なく循環させる「循環型酪農」に取り組んでいます。

快晴の空の下、豊かな大自然の中の牧場で、牛への餌やり・乳絞り体験やバター作り体験、牧場見学、また市販の牛乳と八千代牛乳の飲み比べや、生乳でチーズができるかどうかを子どもたちがお手伝いをしながらの実験などを行いました。

昼食は八千代牛のバーベキュー。牛乳クイズなどの交流も行いながら、楽しくおいしくいただきました。

最後にチーズ工房の見学とお買い物をして、東京湾アクアライン経由で帰路に就きました。

一日を通し、八千代牛乳の産地や生産者をより身近に感じ、酪農の現状なども知ることができました。

参加者からは、

「生産者の酪農に対する姿勢に感銘を受けた。このような独自性のある飼育方法はこれからも進めていってほしい」

「牛に触れて、大きさ・暖かさを感じた。子どもと自然に触れることができてよかった」

「八千代牛乳が高品質で安心なのが分かった。これからも利用したい」

「生産者の生の話が聞けたのがよかった。子どもにとっても勉強になったと思う。牛乳だけでなく加工品もこれからは利用したい」

――などの声が聞かれました。

ヘルシーなきのこをもっと食卓に

JA中野市から講師を招き、きのこ学習会&簡単料理講習会

実習ではさまざまなきのこ料理に挑戦 |

きのこ尽くしの料理の数々 |

えのきたけの製造工程を学びました |

JA中野市は長野県の北部、小布施町の北隣で志賀高原の麓に位置。えのきたけは生産量日本一を誇り、ぶなしめじ、エリンギなども盛んに栽培しています。

学習会ではえのきたけ製造工程について学び、実際にポットから取り出す収穫を体験。収穫したえのきたけは、お土産として提供いただきました。

調理実習では、きのこご飯、きのことハムのマリネ、きのこのスープカリー、しめじのキンピラなど、簡単でおいしいきのこ料理を紹介。

参加者は「きのこ尽くしでとてもヘルシーだった」「きのこは低カロリーで食物繊維が豊富と知った。もっと食事に取り入れたい」と、きのこのおいしさを再確認したようです。

小林満課長代理は「きのこを食べる文化は、たかだか50年。もっと日本の食卓に上るよう利用普及に努めたい」と意気込みを語りました。

デビュー前の新商品に組合員の声を生かす「新商品おしゃべり会」

組合員が新規取扱商品を評価し、改善につなげる商品づくりを進めています

評価票には無言で記入します |

大田センター会場での試食品「わらび餅」 |

試食の準備は自分たちで行います |

○「新商品おしゃべり会」の流れ

まず「新商品」を試食し「評価」を行います。次に商品部職員から商品仕様を記載した「商品ガイド」について説明を受け、質疑応答の後、再評価を行います。さらに改善提案などの意見交換を行い、最終評価を行います。

全ての評価は個人試食評価表に記入し、会の終了後に提出します。この評価表は、集計後、商品部の回答も加えて報告書にまとめ、商品委員会に報告されます。

○実際の試食では...

新商品は、パッケージに記載してある調理法に沿って委員の手で調理、後片付けも委員の自主的な役割分担で行います。

委員は東都生協の商品が大好きな人ばかりなので、試食も意見交換も真剣そのもの。厳しい意見もありますが、これが新商品の改善につながります。

商品ガイドを見なければ分からない情報を組合員の目でしっかり見て、感じたことを具体的に商品づくりに生かす活動をしています。

4月の大田会場では「わらび餅」を試食。

「国産わらび粉を使用している」との説明に対し「国産は大歓迎だが、他の材料に外国産があることが残念。国産材料に変更を」との意見が出ました。

味・パッケージについては好評価で、添付のきな粉と黒蜜の量、楊枝の形に改善提案が寄せられました。

このように「新商品おしゃべり会」は月1回開催し、1~2品の試食・意見交換を行います。新商品が1品の場合は、ミニ学習会も設けるようにしています。

定員に満たない会場では委員を募集しますので、組合員活動情報紙「ワォ」に公募が出た際は、ぜひ新メンバーとしてご応募ください。