食と農

再生可能エネルギーに関するオンライン学習会を開催

みんな電力から講師を招き、「今、再生可能エネルギーを使う意義」について学習

講師の㈱UPDATER・三宅 成也 専務取締役 |

コンセントは必ず |

みんな電力の生産者 |

電気を選ぶと未来が変わる |

家庭からのCO₂排出内訳 |

みんな電力の電源構成 |

東都生協は2022年2月19日、再生可能エネルギーに関する学習会をオンラインで開催しました。東都生協と再生可能エネルギー事業「顔の見える電力™」で提携する㈱UPDATER[アップデーター、旧みんな電力㈱]の専務取締役・三宅成也(みやけ せいや)氏を講師にお招きしました。組合員など30人が参加しました。

三宅氏はまず自己紹介。1995年より関西電力㈱で原子力部門を担当し、2007年に同社を退社後、2016年から現在の㈱UPDATERに参画。原子力と福島第1原発事故の問題、再生可能エネルギー拡大など、電力調達の課題に取り組んでこられました。「電力需給が逼迫し電気料金が上がる今、再生可能エネルギーの意味について、組合員の皆さんへ分かりやすく伝えたい」と話します。

全国の再生可能エネルギー生産者とつながる「顔の見える電力™」

「電気を使うときに、コンセントの向こう側について考えたことはありますか?」―まず三宅氏は問い掛けます。家電製品のスイッチを入れると、その向こうでは必ず発電所が稼働しています。電力は現在、約8割が火力発電由来。「電気はためられないので、何かを動かすと、その向こうで必ず煙(排ガス)が出ている。だからこそ、電気を選んでいただきたい」として、自社の再生可能エネルギー事業「みんな電力」について紹介しました。

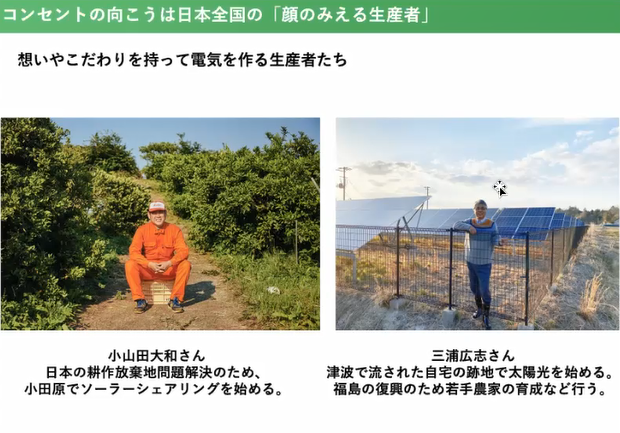

野菜の畑でソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)を行う農家や企業、自治体、個人、アーティストなど、再生可能エネルギー生産者は全国各地に存在します。同社では、消費者がそうした電気を選び、利用できるサービス「顔の見える電力™」を展開。「産直産地から野菜を購入する際、生産者のことを知れば、その野菜がおいしく感じられるように、日本全国の発電所とつながり、電力の生産者に思いを馳せることができる仕組みがコンセプト」と話します。

電気代の値上げは化石燃料の高騰が要因

日本国内の発電電力量の2020年度内訳は、約75%が火力発電(石炭・LNG・石油)で、水力8%をはじめ風力・太陽光などの再生可能エネルギーが約21%。2010年度、震災前は約3割を占めていた原子力は東日本大震災で一斉に停止し、今では3.7%。その分を火力発電で補っています。「原発は使用済み燃料の処分問題などで稼働できないが、化石電源をこのまま使い続けるのは、日本、世界にとっても良くない」と三宅氏は指摘します。

一方で、電気料金は一般家庭で2021年から約1,000円以上も値上げされています。これは同年夏以降のコロナ禍からの経済回復、電力需要の増加を受けた化石燃料の値上がりが背景にあります。ガソリン価格の高騰と同様に、天然ガスの価格は4倍も上昇。燃料費が上がると、電力会社は燃料費調整制度を使って電気料金を引き上げることができます。こうした化石燃料の価格高騰を受けて今、再生可能エネルギーが注目されています。

再生可能エネルギーは最も低コストの代替エネルギー

再生可能エネルギーとは、絶えず資源が補充され、枯渇しないエネルギーのこと。使用する以上の速度で自然に再生し、発電時にCO₂を排出しません。太陽光・風力・水力・地熱を利用した発電や、木質・家畜のふん尿などを直接燃焼またはガス化して利用するバイオマス発電などがあります。「再生可能エネルギーは地球に負担を掛けず、化石燃料を代替するもの」と三宅氏は説明します。

一時期、再生可能エネルギーは発電にかかる費用が高いとされていました。これについては、「コストは下がり、卸電力市場価格も右肩下がりの現状にある。2021年に他の電力を追い抜き、今後もさらに安くなる想定。燃料は不要で、設置コストもどんどん下がっており、今や"再エネ=安いエネルギー"が世界の常識。経済合理性が高く、消費者にもありがたい電源になる」と強調します。

原発の根本的な問題点

一方、原発については「原子力が危ないなどと言う以前に、産業として継続が難しい。使用済み燃料が処理できず、捨てさせてくれるところもなく、中間貯蔵施設も作れない現状では、原発を動かすことは無理。高度経済成長の時代に、私たちも恩恵に与ったことは否定できないが、このままでは膨大な国民負担も発生し、撤退を決断しなければならない時期に来ている」と話します。

「原子力に戻るよりも、再生可能エネルギーには開発の余地が大きく、長期的に見ても絶対良い」として、再生可能エネルギーへの置き換えをきちんと進め、消費者自らが投資した電気を使い、自分のくらしを守るために自分で電気を選ぶ「エネルギーの民主化」が重要との認識を示し、消費者の協力の下で「安心して電気を使える仕組みを私たちの手で作っていきたい」と語りました。

温暖化を防ぐためには再生可能エネルギー選択が必要

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、このまま何も対策しないで生活を続けると、今世紀末には世界の気温は4.8度上昇するとしています。気温上昇を1.5度以下に抑えるために、温室効果ガス排出量を2030年までに2010年に比べ約45%削減し、2050年前後に実質ゼロにする必要があることを示唆しています。

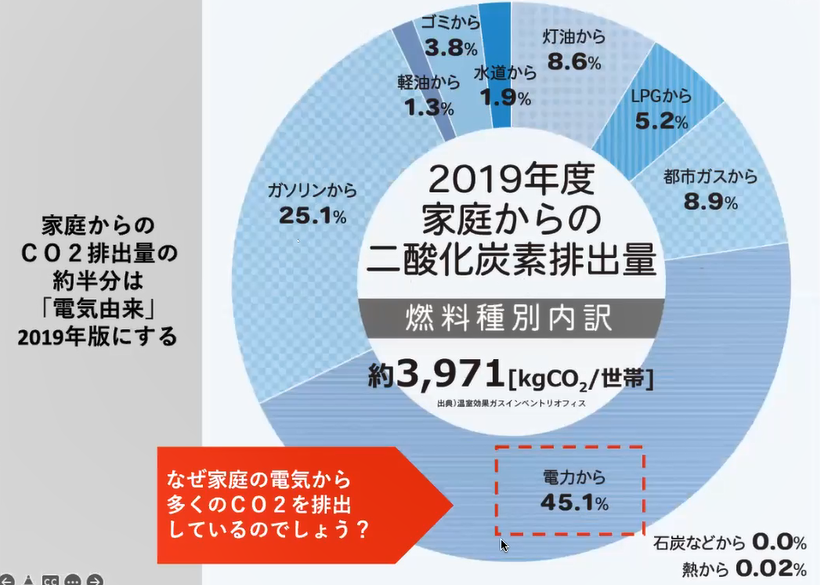

「1家庭1日当たり、サッカーボール1,088個分のCO₂を排出し、排出するCO₂は電力由来が45%を占める。これを再生可能エネルギーに置き換えることで、CO₂排出を半分程度に抑えることができる」と三宅氏は提起します。

石炭火力でも「実質再エネ」となる問題点

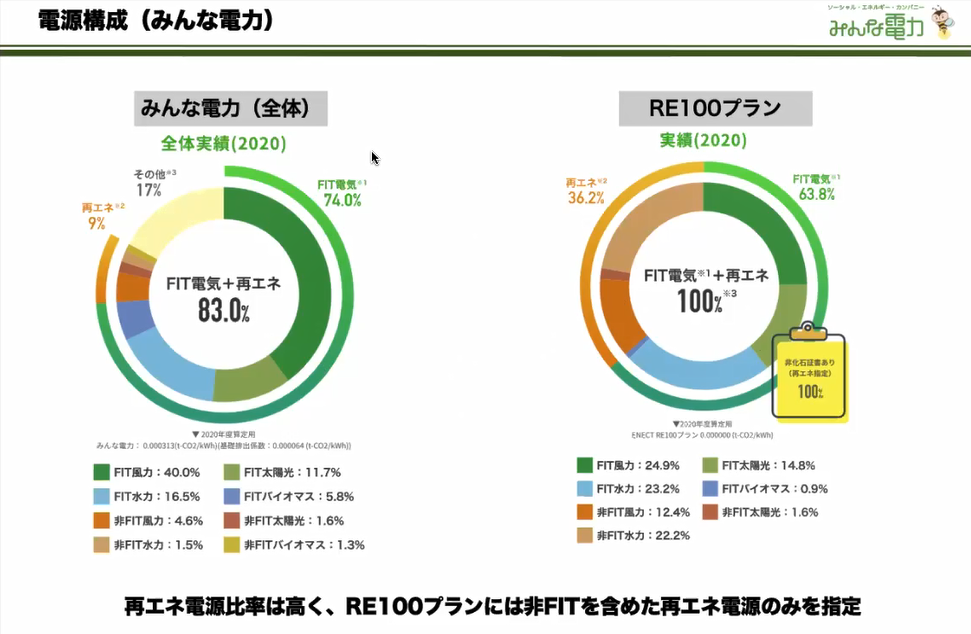

国内の再生可能エネルギーは、FIT制度によって急速に拡大。電力供給の仕組みは、電力会社が電気を仕入れる際、再生可能エネルギー電源でも環境価値をいったん引き剥がし、電気と分けて取引する制度になっています。この引き剥がした環境価値を買い戻す仕組みが「非化石証書」。電気は何でも良く、石炭火力でも環境価値を付ければ「再エネ」となり、これを「実質再エネ」と呼びます。

「再生可能エネルギーは、①水力100% ②再エネ100%(FIT) ③ゼロエミッション(非化石)の3種類に大きく分かれるが、中身が重要」として、三宅氏はお金の流れを解説。「みんな電力も該当する②は、生産・流通の履歴が明確で、行き先は発電事業者。①は大手電力で、水力発電所に行くかどうかは不明 ③は表示ルール上は実質再エネ。石炭火力などが含まれた"毒まんじゅう"で、再エネを購入したつもりが石炭火力などに行ってしまう」と指摘します。

みんな電力の特徴

みんな電力では、全国400カ所以上のさまざまな電力生産者と提携し、「生産者の顔が見える」ことが特徴。契約すると、応援したい発電所に月々の電気料金から100円を寄付できます。再生可能エネルギー生産者を応援する仕組みです。「私たちのポリシーとして、山林を切り開いて太陽光発電施設を作るような、環境に負荷をかけている発電所とは取り組まない」と三宅氏は話します。

続いて、検針票について解説。電気料金は基本料金と1段料金~3段料金に分かれ、電気をたくさん使えば使うほど単価が上がっていく「規制料金」の仕組みになっています。これに過去3カ月の燃料価格に応じて変動する「燃料費調整」、再生可能エネルギーを増やすための基金「再エネ発電賦課金」などが加えたものが毎月の請求額です。

「みんな電力は、大手電力会社と料金体系は同じでも、大手電力の従来プランにおける1段料金~3段料金をいずれも下回り、全体で1%~10%安くなるように設定(※)。少しでも消費者の皆さんの負担を減らして入りやすく、比較しやすくした」とし、「FIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)電気(※)は燃料価格と連動した卸市場価格で仕入れざるを得ず、燃料費調整が必要」との事情を説明しました。

大手電力会社から切り替えた際の供給不安については、「大手電力の送電線を使って供給しているため、例えば悪天候で電力供給が不安定になってもバックアップの仕組みがある。停電した時の復旧スピードも大手電力と変わらない」と説明。FIT電気60%、補助のない非FIT電気40%で、CO₂排出ゼロの再生可能エネルギー100%(※)にする東都生協組合員向けプランをアピールしました。

参加した組合員から東都生協の産直産地との取引の可能性について聞かれると、「有機農業は収量が少なくコストが掛かり、利益も少ない。私たちは農家さんが農業とソーラーシェアリングに一緒に取り組みながら、消費者が農産物と併せて電気を購入できる仕組み作りをしている。東都生協の取引産地の紹介があればつないでいきたい」と応じ、「農家さんに声掛けすると農地の有効活用を希望するケースも多く、農業従事者の高齢化問題にも貢献していきたい」としました。

東都生協は、脱原発・脱炭素を推進するため、電力生産者の顔が見える再生可能エネルギー100%のみんな電力の利用促進をはじめ、再生可能エネルギーへの転換を進めます。エネルギーに関する学習会の開催など、くらしの在り方を見直し、生産と消費を結ぶ東都生協として、組合員・生産者・職員が協同して、安心して暮らせる持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

※詳しくはみんな電力のWebページ(https://minden.co.jp/personal/)をご確認ください。

「有機農業」で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会

第9地域・オンライン「有機栽培農家学習会」

講師は東都生協商品部職員 |

|

2021年12月17日、第9地域委員会は商品部・本間職員と吉澤職員による有機農業についてのオンライン講座を開催。

東都生協の栽培区分表示「東都みのり」や「有機」「無無」の違いについて、また産直有機栽培農家「北海道有機農業協同組合」「グッドファーム」「JAやさと」「福岡自然農園」など産地についても学習しました。

東都生協の農産物は「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」作ったかが明確で、市販品とは安心感が違うことを改めて実感。今後も商品の安全性を守るために、生産者・職員・組合員一丸となって積極的に取り組み続ける生協でありたいと思いました。

北海道の産直産地・枝幸漁協とのオンライン学習・交流会を開催しました

「枝幸魚つきの森」活動を共に進める枝幸漁協・北海道ぎょれんとオンライン交流

北海道・枝幸漁協の皆さま |

クリオネ。ハダカカメガイ |

陸に上げた漁船 |

|

|

クイズで盛り上がりました |

工作した鮭で、実際の大きさを実感 |

北海道ぎょれん・竹花さんから、 |

枝幸産いくらとほたての海鮮丼 |

枝幸漁協・女性部の皆さま |

東都生協は2022年2月12日、Zoomを使った「オンライン親子de 北海道の海の幸 おいしさを知ろう! 枝幸漁協女性部と交流しましょう!」と題したオンライン学習交流会を開催しました。

北海道の産直産地・枝幸(えさし)漁業協同組合(※)・女性部をはじめ職員の方々、同組合産品の販売などを手掛ける北海道漁業協同組合連合会(通称「北海道ぎょれん」)の方々と東都生協の組合員56組136人が参加しました。

コロナ禍の影響で直接顔を合わせての交流とはなりませんでしたが、枝幸漁協・女性部とはZoomアプリを利用したリモートでつながり、皆さんとの距離がぐっと近く感じられた学習交流会となりました。

枝幸漁港からの現地での様子のライブ配信。漁に出ない時の船を陸に上げている様子や、目の前の海にすむクリオネの姿など、気温がマイナスの銀世界を知ることができました。

東都生協の組合員からは、

「枝幸漁港って、こんな北だったの?!」

「生協で名前は知っていても、産地の方との交流は普段働く自分には無理だったが、今はネットでつながれて、とても枝幸漁協・女性部に親しみを感じた」

「子どもを連れて出かけずにお家でオンライン参加できてよかった」

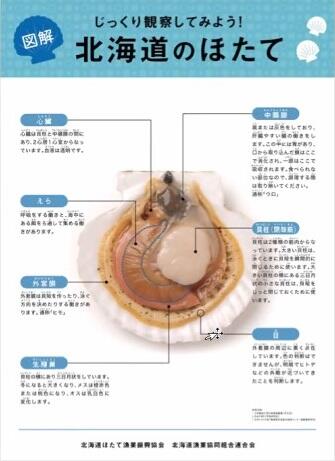

との声もあり、自宅にいながら1,200kmも離れた産地の枝幸町がより近く感じられていたようでした。北海道ぎょれんが作成した枝幸についての参加型学習クイズでは、参加者が手元にあるフリップで答え、魚つきの森植樹活動やホタテ、鮭の生態などについても学習できました。

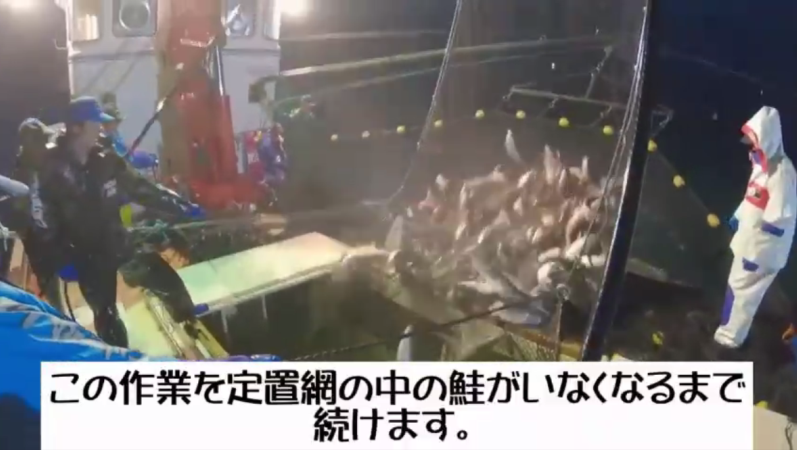

学習内容が盛りだくさんで、設問はサケ、ホタテについての2問を出題。それぞれ実際の漁の様子の映像を流し、どのように加工されて組合員の手元に届くのかがよく分かりました。

参加者から事前に寄せられた質問では「サケやホタテの天敵は何ですか?」また、「最近の漁業で困っていることや気になっていることはありますか」「どうして『枝幸産ほたて』はおいしいのでしょうか」などの内容もありました。枝幸漁協、北海道ぎょれんの皆さまからは、一つ一つ丁寧な解説があり、理解が深まったようです。

東都生協が両団体と共に進める「枝幸魚つきの森」運動での植樹活動の大切さについてもあらためて学習。

サケは生まれた川に戻り、産卵するといわれています。植樹活動により森の木々を豊かにすることで、山の栄養が川を通じて海に流れ、プランクトンが活性化することで豊かな海づくりにつながります。

現地では近年、漁業の開始時期が早まるなどの状況が出ているようです。

「雪が多い、少ないの差が激しいような感じです」として「雪かきは大変でも、降った雪が多いと、森の雪解け水が河川を通じて海へ栄養を送ってくれる」と話していました。

学習クイズの次に、枝幸漁協の女性部によるレシピ動画を上映。枝幸産の素材を使った「ほたて炊き込みご飯」「鮭かまぼこ(すり身)」「たこ・ほたてのネギ塩こうじ和え」の調理方法が紹介されました。

女性部から、それぞれのメニューの調理法についてのポイント解説もありました。魚介類の上手な解凍方法、魚をあまり食べない子ども向けの調理の工夫、魚をふっくら焼く方法、お薦めのレシピなどを同組合女性部の方々が、東都生協の組合員に分かりやすくアドバイスしていました。

今回の交流では、参加者から事前に寄せられた質問や当日の質問にも丁寧に答えてくださり、参加者は産直産地をより身近に感じることができたようです。参加者が一堂にいくらとほたてを使った海鮮丼をそれぞれ準備し、一緒に「いただきます」と発声し、いただきました。オンラインで北海道の海の幸おいしさが実感でき、充実した学習交流会となりました。

参加者からは、

「海のことや、いくら、ほたてが食卓にのぼるまでのことをイメージできました。鮭の種類や時期による名称など勉強になり、クイズも楽しかった。クリオネ、かわいかった。ついつい画面にくぎ付けになりました。あらためて産地と食卓・人のつながりは大切だと思いました。また皆さんとオンラインで交流しながらいただいた海鮮丼も格別でした。北海道の枝幸の皆さんと実際に会えるときを心待ちにしています」

「漁業やエコについて知らなかったことを知れて面白かった。第一次産業についてさらに興味が湧きました。これからもっと知りたいですし、たくさん食べたいと思いました」

との感想がありました。※枝幸漁業協同組合:

北海道宗谷総合振興局管内の南部、オホーツク海に面する枝幸町で活動する漁業協同組合。冬季は流氷に覆われるオホーツク海で、流氷が運んでくる動植物のプランクトンが豊富なため、さまざまな魚介が集まり、豊かな漁場となっています。漁の中心はケガニ、サケ・マス、ホタテ、タコなどで、特にケガニは全国的に高い評価を得ています。

原発・エネルギー政策に関するオンライン学習会を開催

原子力発電・エネルギー問題の基礎を学習

講師の東京農工大学 佐藤敬一先生 |

佐藤氏は森林資源、基礎物理学、森林環境教育の専門家で、稲城市環境審議会の会長、東京農工大学生協の理事長、東都生協では学識・経験者理事、環境監査委員を歴任するなど、環境・エネルギー分野を含め幅広く活動されています。

東都生協は昨年10月、脱原発や脱炭素など国内外の環境・エネルギー問題を巡る情勢を踏まえて原子力発電に対する考え方を更新しました。同考え方は、福島第1原発事故を受けて、脱原発と再生可能エネルギーへの転換など、持続可能な社会の実現に向けて2011年度に策定したものです。

今回の学習会では、同考え方の基礎となるエネルギーと発電方法の種類、発電に利用される電源の内訳(電源構成)、原子力発電の問題点、国が昨年10月に決定した第6次エネルギー基本計画、環境・エネルギー問題を巡る世界の動きなどを学習しました。

エネルギーの基本は「仕事をする能力」

佐藤氏はまず、エネルギーの基本を解説。エネルギー(energy)は「仕事をする能力」。仕事を表すギリシア語のエルゴン(ergon)に由来します。紀元前4世紀、ギリシアのアリストテレスが初めて仕事を定義しました。物理的なエネルギー概念が確立したのは19世紀末。

仕事とエネルギーの単位はジュール(J)、また、熱もエネルギーとしてカロリー(cal)も使われます。単位時間当たりの仕事量を動力または仕事率(単位はワット=W)といい、発電所の規模(1時間当たりの仕事量・ワット時=Wh)を示すのに使います。

私たちはくらしの中で、光(電磁波)、熱、電気、力学的エネルギー、生体エネルギー(アデノシン三リン酸=ATP)などエネルギーを日常的に利用しています。電気はそのままでは使えず、照明は光に、洗濯機では運動エネルギーに変えて、はじめて「仕事をしてくれる」ものとなります。「火力発電や原発では、化学エネルギー・原子核エネルギーを熱に変え、水蒸気でタービンを回す運動エネルギーに変え、発電機で電気に変えます。これが多くの発電方法の基本となる」と佐藤氏は説明します。

国産で無尽蔵、環境に優しい再生可能エネルギー

エネルギーには、繰り返し使っても枯渇しない再生可能エネルギーと、原子力や石炭・石油・天然ガスに代表される化石燃料など、有限で再生不可能なエネルギーがあります。再生可能エネルギーは、太陽が地球に送り続ける毎秒180兆キロワットもの太陽光・太陽熱をはじめ、風力・地熱・水力・波力・潮汐力など、無尽蔵で環境にも優しい自然エネルギーやバイオマスエネルギーを指します。産業革命以降の1800年代より、それまでの木材や人力・畜力、水車・風車に代わって石炭や石油などの化石燃料を大量に消費するようになり、地球温暖化の原因となる温室効果ガスが急増。南極の氷床に閉じ込められたCO₂濃度の分析で確認できます。「再生可能エネルギーをうまく活用すれば、使ったら無くなってしまうような化石エネルギーを使わずにすむ」と佐藤氏は強調します。

原子力発電の特徴と問題点・危険性

再生可能エネルギーなどを利用したさまざまな発電の説明に続き、佐藤氏は原子力発電の特徴と問題点を指摘。原子核の分裂や融合によって放出されるのが原子核エネルギー(原子力)。原子力発電は、原子炉の中でウラン燃料を核分裂させ、その際に発生する熱エネルギーを使って水を蒸気に変え、この蒸気によってタービンを回して発電機で電気を作ります。国内の軽水炉には、直接蒸気を利用する沸騰水型(BWR=Boiling Water Reactor)と、熱交換器を経た2次冷却水の蒸気を利用する加圧水型(PWR=Pressurized Water Reactor)があります。2022年2月現在9基が稼働していますが、いずれも加圧水型軽水炉です。福島第1原発事故後、同原発と同じ沸騰水型軽水炉は1基も稼働していません。

軽水炉は、原子炉に中性子を吸収する制御棒の出し入れや、純水を使った冷却剤・減速材で核分裂を制御します。天然ウラン鉱石では、燃料となる核分裂しやすいウラン235は0.7%で、残りの99.3%は安定したウラン238。ウラン238に中性子を吸収させると、核分裂しやすいプルトニウム239に変わります。プルトニウムはウラン235に比べて60倍のエネルギー資源。これをウランと混ぜてウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX燃料)を作り、軽水炉で利用するのがプルサーマルです。

原発の運転は、放射性物質や放射線を発生させます。放射線は量や強さに応じて、細胞内の遺伝情報を次世代に引き継ぐDNAが損傷し、障害が生じます。放射線の強さは「ベクレル=Bq」、健康影響は「シーベルト=Sv」で表します。放射性物質は、時間の経過とともに壊変し、その放射能が減っていきます。放射能の強さが半分になる時間を「半減期」といいます。

半減期には、物理学的半減期と代謝により排出される生物学的半減期があります。例えばセシウム137は50歳まででそれぞれ30年・90日。ウラン238の半減期は45億年。ウラン238が中性子を吸収すると核分裂しやすいプルトニウム239を生成しますが、この半減期は実に2万4千年。「事故のあった福島第1原発3号機はプルサーマル運転をしており、このプルトニウムが放出され環境を汚染してしまった現実を踏まえる必要がある」と佐藤氏は指摘します。

行き詰まった核燃料サイクル、実用化のめどが立たない原子力新技術

関連して核燃料サイクルの問題点を挙げました。使用済み燃料から回収したウランやプルトニウムを燃料として再利用するのが核燃料サイクルです。柱となる高速増殖炉もんじゅは、2016年に廃炉が決定しています。問題は冷却剤のナトリウム。水と反応すると爆発する性質があります。もんじゅは1995年に、二次冷却系配管の温度計がナトリウムと接触して破損・漏出し火災事故を起こすなど、トラブルが続出していました。佐藤氏は「ナトリウムやプルトニウムを利用することは今の技術では難しい」と話します。重水素・三重水素を核融合させ、「地上の太陽」をつくる核融合炉にも言及。「プラズマ状態で閉じ込めて核融合エネルギーを取り出す技術は、長期にわたる研究にもかかわらず、実用化のめども立っていない」と指摘します。

地球環境保全に向けたエネルギー政策の課題

佐藤氏は発電方法の組み合わせ比率、電源構成の問題にも触れました。国内の現状は石炭・石油・天然ガスの化石燃料が7割を占め、一日のうち午前10時~午後5時に高い電力消費が継続します。こうした需要に対応して、一定した出力で発電し続けるベースロード電源や調整可能なミドル電源、一時的な需要増に対応できるピーク電源があります。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、季節や天候などで発電量が変動する特徴があります。安定供給には、調整力の確保や地域間で電力を融通し合うことの必要性を佐藤氏は指摘。脱原発・脱炭素に向けて、CO₂を排出せず、エネルギー自給率の向上につながる再生可能エネルギーを最大限に導入していく上での課題を示しました。

国際的な環境問題への取り組みとして1992年に国連が主催したリオ・サミットにも佐藤氏は言及。持続可能な開発に向け、地球規模の連携構築を目指したこの国際会議は「地球サミット」とも呼ばれています。CO₂削減に向けた気候変動枠組条約(京都議定書、パリ協定)、生物多様性条約、21世紀に向け持続可能な開発を実現する「アジェンダ21」などもここから始まりました。

佐藤氏は最後に、国が2021年10月に決定した第6次エネルギー基本計画の問題点を解説。同計画では、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーを主力電源と位置付け、2030年度に温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを掲げています。

また同計画では「福島第1原発事故の反省を肝に銘じて取り組むことがエネルギー政策の原点」「エネルギー政策の要諦として、安全性の確保を前提とし、安定供給、経済効率性、環境適合(S+3E)に最大限取り組む」としながら、具体的な内容を伴っていないことを指摘。「実用化のめどが立たない科学技術に依存していることは問題」として、「あと10年もない中で本当に実現できるかは疑問」と語りました。

東都生協は、いのちとくらし、食と農を守る立場から、国に対して原発からの撤退と化石燃料依存からの脱却、再生可能エネルギーの拡大を求めていきます。併せて、原発やエネルギー問題に関する今回のような学習の場などを通じて、くらしの在り方について考え、持続可能な社会の実現に向けて行動していきます。

もっと産地を知ろう-オンライン産地交流学習会-

第5地域委員会と(農)埼玉産直センターとのオンライン産地交流会

河井貴信さん |

折原孝太郎さん |

いっぱい食べてね! |

第5地域委員会は2021年11月12日、(農)埼玉産直センターとオンラインによる産地交流学習会を開催。ブロッコリー畑から河井貴信さん、キャベツ畑から折原孝太郎さんと東都生協組合員の参加者をオンラインでつなぎました。

河井さんは毎朝3時起きで1,500個のブロッコリーを収穫、折原さんは新規就農5年目で農業に若い力を注入します。ブロッコリーもキャベツも寒くなると一段と美味に...。参加者からは「おいしい野菜は産地の皆さんの努力のたまもの」との声も。一生懸命育てられた野菜を無駄にしてはいけないと思うのでした。

進行役、内田孟哉さんにも感謝。オンライン交流会は顔が見える企画と、手応えもバッチリでした!!

マークに注目! 東都生協の商品案内「さんぼんすぎ」の見方・学習会

第2地域委員会の東都生協商品案内「さんぼんすぎ」の見方・学習会報告

商品案内マーク(抜粋) |

講師の商品部・柳職員 |

2021年11月23日、第2地域委員会は東都生協の商品案内本紙、「さんぼんすぎ」の見方・学習会を開催。

「今週のお薦めは何かな?」いつも見慣れた「さんぼんすぎ」。

今回はページのあちこちで目を引くマークに注目しました。価格表示だけでも数パターン。商品情報が一目で分かる、工夫されたお役立ちアイコンがこんなに多数あったとは!

「紙面にデジタルを連動させ、二次元コードを付けたり、より使いやすい商品案内を目指します!」と商品部職員・柳 幸宏さん。紙面の進化に期待大です。

忙しい時には見過ごしがちですが、ぜひ一度、アイコンハンターしてみてください。「さんぼんすぎ」の新しい魅力が見つかります。

枝幸漁協との秋のオンライン交流会を開催。~行ったつもりで!! 水産産地「枝幸漁協」秋のオンラインツアー~

2021年度 枝幸「魚つきの森」植樹協議会 交流企画 ~消費者と生産者が協同した海づくりの活動~

ほたてとサケのキャラクター |

ほたての殻外し作業 |

ほたての水揚げ |

秋鮭のさばき方講座 |

東都生協は2021年11月13日、枝幸漁協との秋のオンライン交流会を開催。

枝幸漁業協同組合(枝幸漁協)、北海道漁業協同組合連合会(北海道ぎょれん)と取り組んできた「秋の植樹ツアー」。今年は、コロナ禍のためオンラインでの交流会を開催しました。

動画では、「魚を増やすためには山に木を植えること」という先人漁師の言い伝えを守り、山に木を植え、100年かけて100年前の浜の実現を目指しているという植樹活動やほたての水揚げ・加工、秋鮭漁・いくら加工の様子など、さらに枝幸漁港直営冷凍工場の蛯子工場長による秋鮭のさばき方講座も放映。

また、枝幸漁協女性部・上野部長から参加者へ「枝幸のほたてや秋鮭の食べ方や知りたいレシピは?」などの質問がありました。

食べ方としては生、ムニエルなどさまざまでしたが、「変わった食べ方を知りたい」という参加者からの要望には、「ほたてをお湯にさっと通して味噌と合わせるとおいしい」と教えていただきました。

「有機農業で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会」を開催しました

第9地域委員会「有機農家学習会」報告

|

|

|

第9地域委員会は2021年12月17日、Zoomを使ったオンライン学習会 第4弾として、「有機農業で地球も私たちも元気に! 有機農家学習会」を開催。東都生協の商品部職員を講師に、農薬に対する考え方や有機農家の取り組みを学びました。12人が参加しました。

東都生協は栽培表示区分「みのり」の青果を20~30種類取り扱っており、全国に契約有機産地があります。

その中の1つ福岡自然農園。こちらは、自然農法を提唱し体現化している産地。

生産者の福岡正信さんは、世界各国への歴訪を重ね、泥の中に植物の種子を入れて粘土団子状にすることにより、砂漠化を抑制する取り組みなどを行い、世界的な評価を受けています。2008年に亡くなられ、現在は、お孫さんが農園を受け継がれています。同産地には、国内外から有機就農を志す多くの人が勉強に訪れています。

その他の産地として、(農)グットファーム、北海道有機農業協同組合、JAやさとが紹介され、それぞれの産地の特徴が説明されました。

東都生協の農産物は、栽培区分表示「産直」の農産物を含め、取り扱う全ての農産物は栽培計画書に基づき、しっかり記録・点検され、組合員に届けられます。

そうした意味でも、市販の青果物と比較して安心感が違う! ということを改めて痛感した学習会となりました。

産地は環境に配慮した安全・安心な農作物を作り、組合員は、購入し続けることで農家を支える。支え合いの生協だからこそ、みんなで地球を守り、ウィンウィン(win-win)な関係でありたいですね。

生産者カードは、産地の方々の大きな励みになっています! 皆さま、こちらはぜひ、これからも提出していきたいですね。

<参加者の感想>

- 農薬を全否定するのではなく、上手に使いながら残留農薬を減らしたりして、生産性を維持しながら、より安全な作物を作るという考えもあると思いました。

- やみくもに恐れず、しっかり正しい知識を持った消費者にならなければと考えさせられました。

- 農業への深い見識がある意見を聞けて、ためになりました。

- 生産者カードが、生産者の皆さんはうれしいと思ってくださると伺い、これからも折に触れ、書こうと思います。

- 今さらですが、「産直」「東都めばえ」「東都わかば」「東都みのり」のことも自分の中で見直せたので、東都生協の野菜・果物を安心して頼めるなと思いました。

- 有機栽培作物の定義が分かって良かった。

食物アレルギー学習会をオンラインで開催

東都生協・アレルギー相談室の武内澄子さんが講演

|

東都生協は2021年10月25日、講師にアレルギー相談室・武内澄子さんを招き、「知って納得! 正しい知識を学ぼう!」と題した食物アレルギー 学習会をオンラインで開催しました。(主催:商品委員会)

食物アレルギーと症状

食物アレルギーとは、身体が食べ物を異物と認識し、過剰に反応して有害な症状が起きる現象です。発症後、急激に腹痛の症状が現れることをアナフィラキシーといいます。

進行が早く、血圧の低下や意識障害を起こすアナフィラキシーショックは大変危険です。目を離さないように気を付け、すぐに救急車を呼び、適切に対処して救急車の到着を待ちます。

●アナフィラキシーが起きた時の対処方法

①寝かしたまま膝下を30cmほど高くして血液を心臓に戻す

②吐き気がある場合は、嘔吐による窒息防止のため顔と身体を横向きに。歩かせたり、おんぶや抱っこなど身体を起こすことは絶対にしないで、救急車を待ちます。

●アレルギーの最近の特徴

年齢別新規発症原因食品は、年齢が増すにつれ、魚卵や木の実、果物、甲殻類と増えています。1~2歳児の3番目に多い木の実は、ベビーマッサージで使うナッツのオイルが原因とのこと。

また、花粉症の方が生の果物を食べると、喉がかゆい、ヒリヒリするなどの症状が口腔咽頭に起きるアレルギーもあります。加熱すれば症状は出ません。

アレルギーを誘発する食品添加物は、着色料や虫歯予防剤などにも含まれているので注意が必要です。

東都生協 アレルギー相談室は2023年7月12日を以って廃止しました。

オンライン「もーもータオル贈呈式」~たくさんのありがとうをタオルに込めて~

「八千代牛乳」生産者に東都生協の組合員から集められたタオルを贈呈

生まれたばかりの子牛を |

牧場の鈴木さんとライブ中継 |

鈴木さんの手元にタオルをお届け |

東都生協は2021年11月20日、2年に1回行われる「心をつなぐもーもータオルキャンペーン」※1を開催しました。(主催:組合員活動委員会)

組合員から集められたタオルを贈るもーもータオル贈呈式は例年、「八千代牛乳」※2の生産者の牧場を訪問して、交流と併せて実施していましたが、今年はオンラインにて開催。35人が参加しました。

初めに「八千代牛乳とは?」「もーもータオルキャンペーンのはじまり」などを学びました。今年度は、前回より多い「白いタオル」4,440枚、「メッセージ」282枚が集まり、贈られることが報告されました。クイズタイムもあり、子どもも一緒に楽しみながら参加しました。

産地からは、牛のお乳を実際に拭く様子などを動画で紹介されたり、千葉北部酪農農業協同組合・村上さんより自給飼料生産の取り組みが紹介されました。

生産者の鈴木牧場・鈴木耕太郎さんからは、生中継で牛舎の様子が紹介されました。贈呈式前日に産まれたばかりの子牛や配合飼料なども見せていただきました。質問タイムでは、時折聞こえる牛の鳴き声をBGMに鈴木さんとのやりとりを楽しみました。

最後のもーもータオル贈呈式では、時空を超え(画面越しに)、東都生協の組合員を代表してさんぼんすぎセンターの花沢組合員常任理事から牧場の鈴木さんの手元に無事、タオルをお届けしました。

今後も「八千代牛乳」を飲むことで、生産者を応援していきましょう。

※1「八千代牛乳を応援しよう! 『心をつなぐもーもーキャンペーン2021』」

牛のお乳をやさしく拭くために、新品の白いタオルを組合員が寄付をして、「八千代牛乳」生産者へ贈る活動です。今年度は、6月7日~9月10日に寄付を募りました。

白いタオルを使ってお乳を拭くことで、細菌数が少なく、品質の高い「八千代牛乳」が生産され、私たち消費者の元においしい「八千代牛乳」が届きます。

※2「八千代牛乳」

75度15秒の高温短時間殺菌法(HTST法)を採用。市販の牛乳の多くで採用されている120~130度2~3秒の超高温瞬間殺菌法(UHT法)と比べ、たんぱく質の熱変性による牛乳臭さが抑えられ、より生乳に近い味わいが楽しめます。HTST法は、新鮮で生菌数の少ない質の良い生乳だからこそ可能な殺菌方法です。飼料のとうもろこし・大豆由来原料はNon-GMO(非遺伝子組換え)。おいしさだけではなく、食の安全にもこだわって生産しています。